界隈でも、元々「受賞自体が、特別扱いでは」といった声は多く、学年不明の件を指摘する声もありました。

推測は、いろいろ揺れ動くものです。「点と点がつながった」と思っても、その点同士が遠く離れていれば、間に推測が生まれます。

けれど一度、原点に戻ることができれば、大きくズレてしまうことを防げます。

だからこそ、原点に返る、一次資料にあたる作業を、私は大切にしてきました。

これまでの第一弾から第三弾までも、その積み上げとしてデータを掘り、確認してきたつもりです。

そして今回、最終弾として改めて検証し、結論(推論)を出しました。

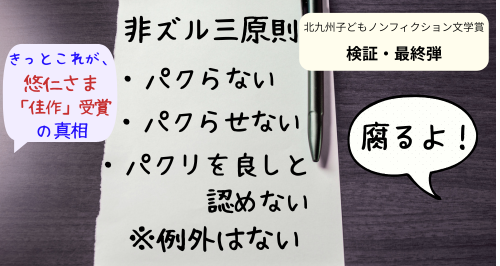

北九州市子どもノンフィクション文学賞剽窃騒動 本質を突く海外報道 またも「※但し悠仁さま除く」発動の日本 非ズル三原則のススメ

※本検証シリーズの記事では、数や制度、人事の流れを扱っています。

文字だけだと説明が拙く、わかりにくい点もありますので、要所は図表化して整理しています。

剽窃はなぜいけないのか――北九州子どもノンフィクション文学賞の場合

北九州ノンフィクション文学賞第12回のキャッチフレーズは、

「見て、聞いて、調べて、自分の言葉で書いてみよう」

ノンフィクションは、「観察と記録」を自分の言葉で書くことを求められます。全てが「自分発」でなければなりません。

「読書感想文」と「ノンフィクション文学賞」は全く違う

- 感想文は「他人の本」を読んだ印象や学びを語る場

- ノンフィクション文学賞は自分の経験や調査を「自分の言葉」で書く場

料理に例えるなら――

感想文は「他人が作ったロールキャベツの感想」

ノンフィクションは「自分でオリジナル料理を生み出すこと」

悠仁さまは、オリジナル料理コンテストで「他人のレシピを自分の物として出した」

剽窃は「数行」でも許されない 一行が命取り

悠仁さまの作文については、「19枚のうち、たった数行じゃないか」という声もありました。

しかし、文学や研究においては、一行でも盗用は盗用です。

三島由紀夫は、「一行のために一日を費やす」と語ったと伝えられています。

もし、その「一行」が他人の言葉だったとしたら…作品全体の信頼は、一瞬で崩れてしまいます。

「数行ぐらい…」「子どもだから」、という言い訳では済まされず、

受賞した後に「他人のレシピ」だと判明すれば、本来、賞の取り消し(返上)が当然のことです。

実際に、宮内庁は、参考文献の追記修正を発表しました。

こうした「修正対応」自体が極めて異例であり(前代未聞?)、問題が「なかった」わけではないことを示しています。

※剽窃そのものの意味や影響については、第二弾記事「コンクール!お前もか!?」ー悠仁さま屈指の優秀伝説ー北九州市子どもノンフィクション受賞を徹底検証 第二弾」で詳しく整理しています。

そもそも、「たった数行ぐらい良いじゃんw」って言い出したら、じゃあ、何行から駄目なのよ!ってなっちゃうもんね。

作文評価

それでは、悠仁さまの、北九州市子どもノンフィクション文学賞第12回佳作受賞作、「小笠原諸島を訪ねて」(北九州市立文学館のPDFが開きます)を見ていきましょう

資料を見ながら…

資料を見ながら、って書いちゃってるじゃんw

まあ、本人が記憶を辿る時にも、資料見るけどさ

あら!本当だわ。

じゃあ、行ったことない人でも書けちゃうわねw

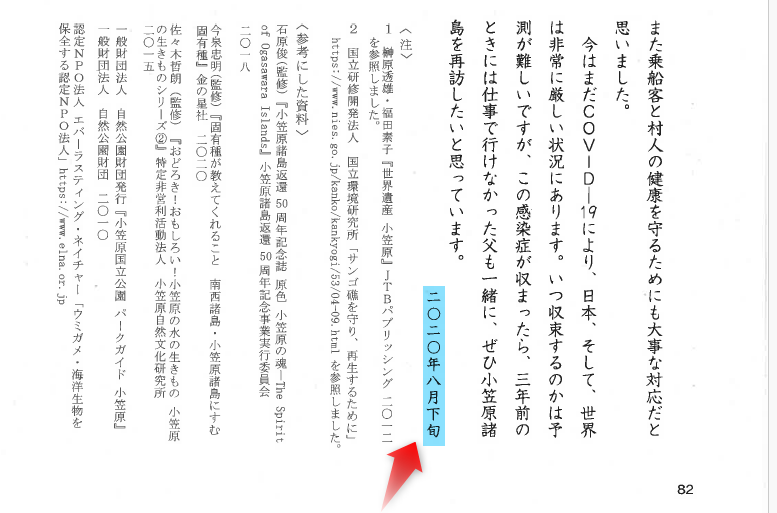

※画像は、作文のスクリーンショットP74

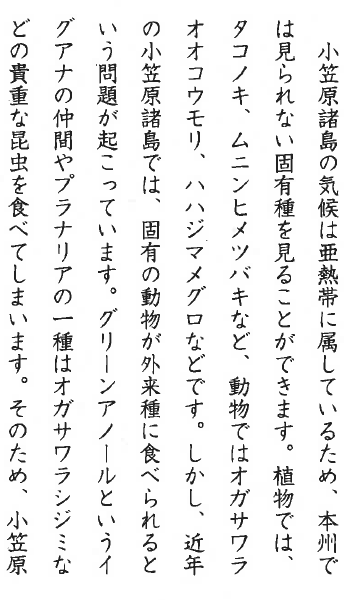

グリーンアノールによって固有種が食べられた、話が出てくるのに、とんぼのとの字も出てこない

あなた、6歳から「研究」するぐらい、旅行先では必ずとんぼ観察をするほど、私たち・とんぼが大好きなんじゃなかったのーーー? ブータンに行った時も、周囲の植物やとんぼの研究をしたって、中学一年生で『トンボと私』を書いてたはずよね!?」

「木とか草とか‥わかんない」発言してたブータンな。

小笠原諸島は東洋のガラパゴスとまで言われてて、作文にも書いてるのに、固有種のとんぼもグリーンアノールにやられたのに、なんで語らんの?w この時こそ、熱く語るときやったで!

良い表現!と思ったら…

剽窃を指摘された箇所ね

ぶっちゃけ、ここぐらいしか「お!」っていう表現は無いんだよなw

※作文PDFのP77

貴重な自然現象も、淡白な表現で終わる

グリーンフラッシュだけで、作文一本書けるほど珍しく貴重な現象なのに、サラリと終っちゃってるんだよな…

この記事の筆者は、ここと「とんぼのとの字も出てこない不思議」をおかしいと感じて、いろいろと調べて、とあるところに情報提供したらしいわよ。「亡き者」にされたようだけど。

(世の中、色々あるからな…)

※作文PDFのP77

いったいこれは誰なんでしょうね?宮邸に呼ばれるぐらいなので、

首長レベルの人か、宿泊先やガイドの人よね。

筆者と、「とあるところ」とで、誰だろう?と旅程を特定し、「おがさわら丸」の運航日と、ホテルの空き状況から特定したらしいぞ。

都知事クラスも泊まるところ、アクティビティやガイドも担い、よく東京にも出る人だからだから、間違いないと。

あと、「仕事で行けなかった」父親には「公務」の予定はなかったらしいw

(……夫婦にはいろいろあるのよ。

子供には、仕事、って言っておくものよ)

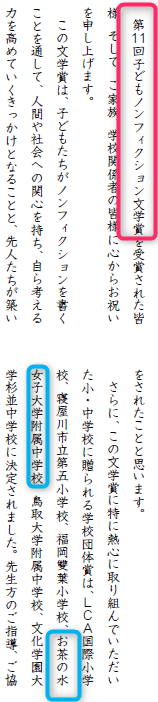

選考委員・リリー・フランキーさんの講評

※作文PDFのP9のスクショ

ネットでは、「大人の手が加えられてることを匂わせてるね」とザワついた

あら…リリーさん、これって、完璧な文章だけど、年相応に見えない、中学生の感情や体験が欠落してる」って…「大人が書いた?」って「京ことば」かしら…?

「一人の中学生」としての応募だもんね

みんな思うところだよ。これがギリギリの表現だろうな。なにしろ、はっきり言えないんだから

他にも、文体がコロコロ変化しており、説明文で使われる「したがって…」といった論理的展開は、普段の悠仁さまと大きく乖離しています。

また、一人称の「私」を使う男子児童・生徒は、小学生では0名、中学生でも2名のみ。

昨今は「私」を使用するように指導される傾向がありますが、これも当時の悠仁さまとは乖離しています。

多くの子どもたちの作文は、拙いながらも自分の体験を言葉にしようとする「日記風」の表現が中心でした。

そもそも、紀行文というジャンル自体が、子どもにとっては難しいものです。

語彙が乏しければ「楽しかった」「きれいだった」と日記調になり、逆に、立派に見せようとすれば資料の丸写しに傾いてしまう。

悠仁さまの作文は、その典型的な後者に近い印象を与えています。

そして、北九州市子どもノンフィクション文学賞剽窃騒動 本質を突く海外報道 またも「※但し悠仁さま除く」発動の日本 非ズル三原則のススメ

でも記したように、文末に「二〇二〇年八月下旬」と記されている強烈な大人感w

※作文PDFのP82

木とか草とか…って言ってた一年後に「八月下旬」締めって、一気に成長したなあ。

まるで、ビジネスマンの報告書じゃんw 清書もせず、印刷されたものを提出したんか?

まるで人が変わったみたい、って現象ね。論理的説明を展開できるような発言してるの、見たことないわ…

高校入学の時にも「これは制服ではなくスーツなんです」と答えず、「す、スーツなんですけど‥」って答えてた彼との乖離も大きいのよね。

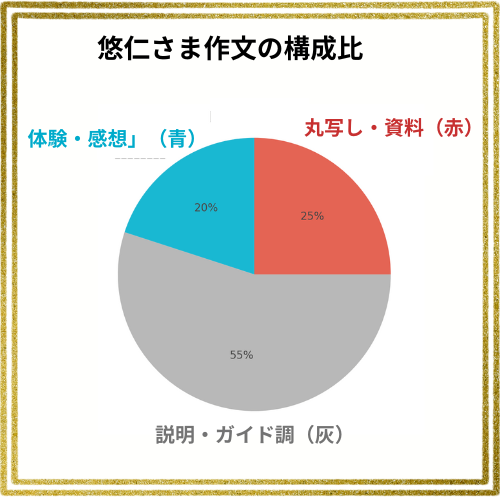

作文の全体像

※この図は、体験(青)、説明(灰)、引用・おかしな部分(赤)を色分けで表したものです

ここで示す色分けは、ChatGPTに一次的に仕分けさせた上で、私自身の判断も加えた「参考図」であることを記しておきます。

つまり、人によって見方が異なる部分もあります。

青色=体験部分とされる文章も、その多くは観光客なら誰もが共有するありきたりなもの。

小笠原観光のパンフレットや既存の体験記に「既視感」のある記述ばかりで、悠仁さま固有の視点や感情は見えてきません。

青に見える部分すら「観光客共通」なのね。なら、小笠原に行ってない人でも書けるわね。

職員が記した旅行記録と、貰った資料、ガイドブックで十分じゃない?私でも書けそうね

パンフにも旅行ブログにも同じ話、ゴロゴロ出てくるんだよな。デッキで星見た、手を振って見送られた…観光客なら誰でも同じ事体験するもんな! 圧倒的デジャブ感!!

剽窃した「三つのW」は、氷山の一角

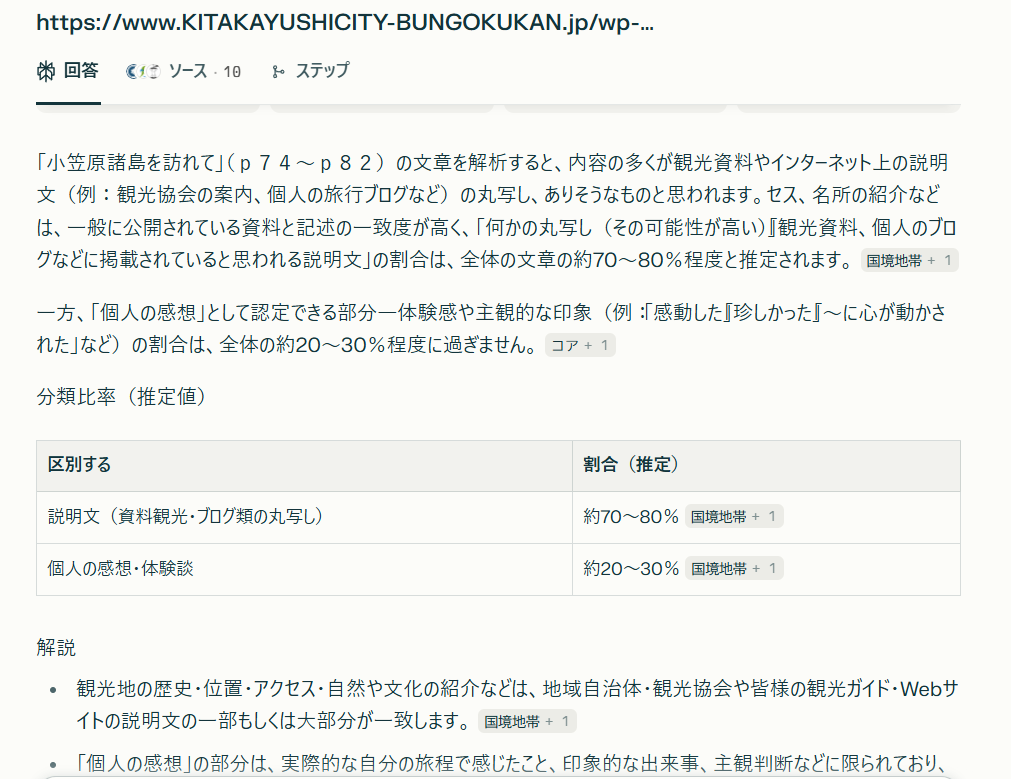

上の色分け図を円グラフにしてみました。(あくまでも、おおよその参考値)

色分けして浮かび上がったのは、作文の大部分(およそ八割)が「何かを写した」可能性を含んでいる、という事です。

(分類はChatGPTによりますが、Perplexity(AI)においても、7割から8割の結果が出ています)

青色に分類した体験部分も、実際には観光客が誰でも共有するありきたりなものと記しましたが、

さらに灰色に分類した説明部分についても、その多くはガイドブックや配布資料から「そのまま写した」「少しだけ変えて写した」ようなもの。

「三つのW」は、その独特で優れた表現であるが故に、「剽窃」として目立ったに過ぎない

と、私は思いました。

つまり、作文の中核をなす部分でさえ、本人の言葉ではなく、既存の文章の寄せ集めで埋め尽くされています。

どこかで見たパンフ、どこかで読んだブログ、どこかで聞いた報道、どこかでもらった観光資料…

原稿用紙19枚の力作と言っても、まるで新鮮味のない、感情、熱感が伝わってこないのはそのためでしょう。

作文全体が、「借り物の寄せ集め」である象徴と言えるのではないでしょうか。

他は、特徴的表現じゃないから目立たなかっただけなのね。

観光パンフレット

以上が作文そのものの分析です。

率直に言えば「観光パンフに毛が生えた程度」に過ぎません。

では、なぜこんなものが堂々と提出され、しかも佳作受賞にまでこぎつけたのか。

ここから先は、悠仁さま本人ではなく、お茶の水女子大附属中の職員、そしてコンクールそのものの仕組みを見ていく必要があります。

浮かび上がるのは「仕組み」と「忖度」の構造です。

「仕組み」と「忖度」の構造

この作文は、悠仁さまが一人で完結させたものかどうか、強い疑問が残ります。

背後には、お茶の水附属中という「研究開発校」の仕組みと、それを動かす職員の存在があります。

彼女たちが、作文そのものを書いたと断定することはできません。

しかし、課題を設定し、提出を取りまとめる役割を担っていたのは確かでしょう。

その仕組みが、「悠仁作文受賞」を可能にしたと言えるでしょう。

「職員が整えた「応募の動線」 忖度を可能にする土台」

お茶中職員の存在と経歴

この作文コンクールを語るうえで、忘れてはならない一人の人物が居ますね。

そう、お茶の水中学に派遣されていた女性職員です。

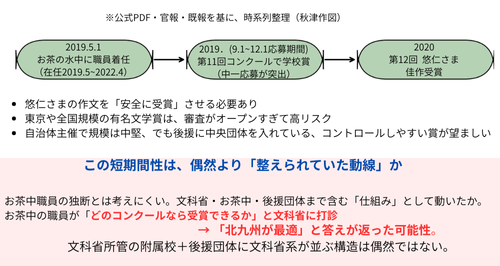

官報で確認できる事実に基づけば、2019年5月1日に皇嗣職宮務官として就任(官報リンクが開きます)した、かの人物。

その在任期間(2022年4月30日退任)と、同年夏の第11回コンクールでのお茶の水女子中の学校賞受賞、第12回の悠仁さま個人受賞が重なります。

前職はお茶の水女子大学の職員で、広報などの責任者(週刊誌によれば)を務められていたそうで、秋篠宮夫妻にスカウトされたとのことです。

であれば、文科省や外務省とかかわりのあるこのコンクールの存在を知っていたか、早期に知ることができたのではないでしょうか。

※北九州子どもノンフィクション文学賞 第11回受賞作品PDFより

2019年5月着任ー2019年第11回学校賞・お茶の水女子大学附属中学校ー翌年第12回、悠仁さま佳作受賞

北九州子どもノンフィクション文学賞

(後援・海外子女教育振興財団(JOES)(レア)全国学校図書館協議会(全国SLA)など)

検証記事第二弾で「コンクールの異例」を

このコンクールは、文部科学省など中央の教育機関が後援に名を連ね、国立附属校であるお茶の水女子中が学校ぐるみで応募している点を合わせ読むと、「ただの地方の作文コンクール」ではない構造的な回路が形成されていた、と見るのが妥当ではないでしょうか。

作文コンクールの受賞者・校(応募校)を見ても、国立大付属が目立ちます。

お茶の水附属中は、作文コンクールに力を入れている。

その既成事実をまず作ることで、翌年の悠仁さま応募は「一中学生としての応募」と位置づけやすくなります。

学校賞は、個人受賞のための布石であり、同時に「応募の正当性を演出するカムフラージュ」として機能したのでしょう。

「応募ありき」の課題設定

この作文コンクールは、募集チラシは6月半ばにオンラインに掲載され、実際の応募は9月1日から始まります。

枚数も5枚以上50枚以内と分量が多い。

おそらく、各学校では、「夏休みの課題」として扱っていたと見るのが自然でしょう。

もしそうだとすれば、着任から夏休み開始までの、わずか二か月半程度で、学校の課題として整えたことになります。

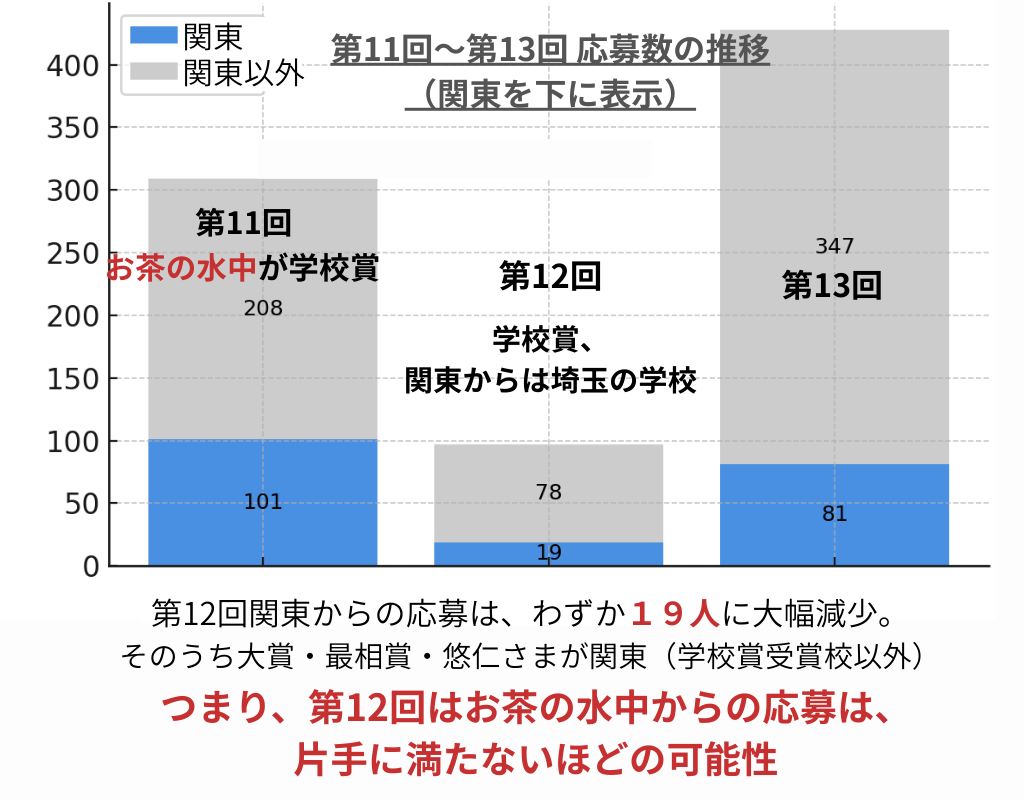

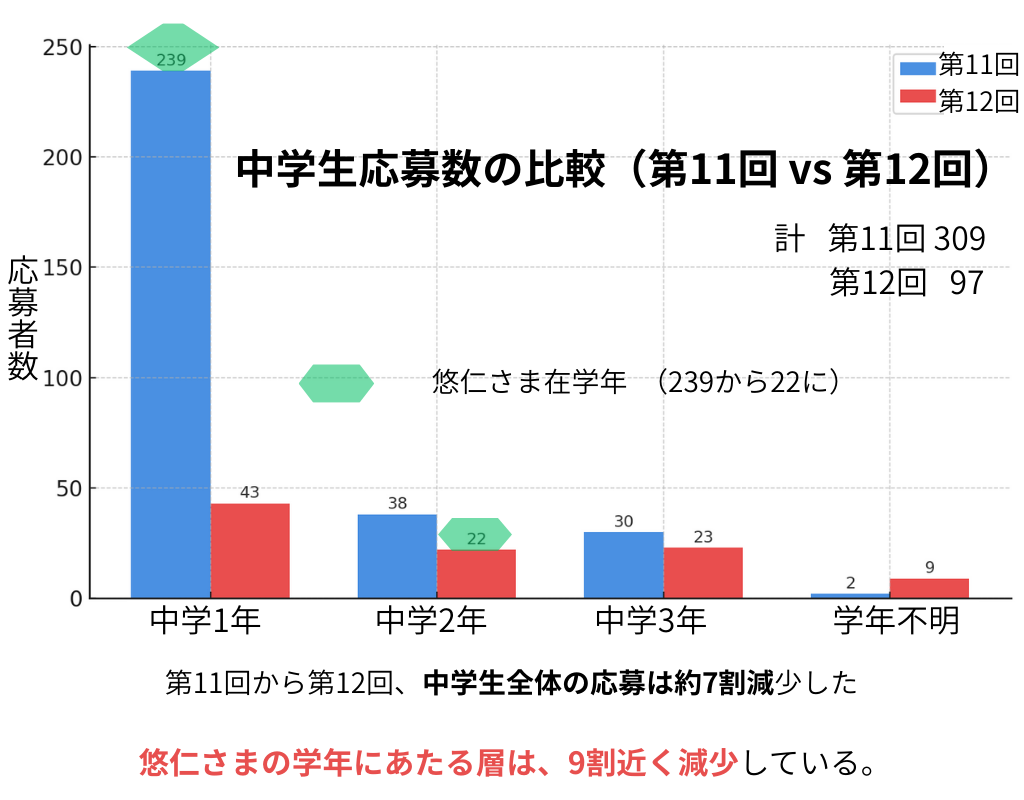

第11回では、お茶の水女子中学校が学校賞を受賞しています。

そして、グラフで見ても中学一年生の応募数が突出しており、職員が「夏休み課題」として、少なくともお茶の水中の一年生一斉に書かせたとみるのが自然ではないでしょうか。

検証記事第一弾

着任から、たった約2か月半で「学校課題として、このコンクール応募を設定した」

として説明力を持つように思います。

「悠仁さま教育係」の人事リレー

2022年5月1日には、お茶中職員前任者に代わって、JICA出身の職員が後任として着任しました(官報/令和4年5月10日付 ※外部リンク)。

前任は文科省でしたが、次の方は、外務省へと人脈がつながるような経歴です。

もっとも、この後任者も2024年3月で退任(官報/令和6年4月10日付け)しており、秋篠宮家での職務の過酷さがうかがえるようです。

お茶の水中の職員は、週刊誌では「作文の責任をとって更迭」とも書かれることもありましたが、官報をみれば3年間の在任(2022年4月30日付)を終えて区切りよく退任しています。

むしろ、「お茶の水中に在籍する間に、作文の実績を作り、筑波大附属への進学ルートを固める」という役割を果たしたうえでの交代だった、と見る方が自然でしょう。

ただし、その数か月前に起きた剽窃騒動で、紀子さまの不満を一身に浴び、最後はかなり厳しい叱責を受けたともされています。

「更迭」と解釈された背景は、このパワハラだと思います。

エリート官僚が、バイトのような頻度で辞めていく「ご難場」らしいからな

研究開発校という制度

お茶の水女子大学附属中学校は、文部科学省から 「研究開発学校」 の指定を受けています。

研究開発学校とは、教育課程の新しいモデルを試行するための制度で、指定を受けた学校は文科省の承認を得て、通常の学習指導要領を超えた独自の授業や教科編成を行うことができるのです。

「研究開発学校=実験校」ですね。

つまり、お茶の水附属では「他校ではやらない課題」「特別な教育プログラム」を設定しても不自然ではなく、制度上も正当化される立場にあります。

課題はともかく、悠仁さまだけのために、新たな制度を作っても「研究開発」の名目で「自然なこと」にできる仕組みだな!

国立学校って、国民のためのものじゃないの‥?あれ?

いつから国や国立学校って、皇族の所有物になったの?

悠仁さま受賞のからくり(秋津推論)

これまで、第一弾から第三弾は、主にデータを取り上げてきました。

様々な一次資料から、私の推論を書こうと思います。

事実(応募状況/年表/公表資料)を踏まえ、もっとも自然に説明できる流れを提示します。

なぜ、悠仁さまの作品が受賞したのか — 可能性の筋道(推論)

・第11回で土壌づくり

お茶の水は学校の課題で応募してると演出→

第11回で学校賞受賞=まとまった応募数(上で記したように、お茶中は「研究開発学校」 の指定を受けている。

実験的な取り組みもしやすい

※北九州市立文学館

「子どもノンフィクション文学賞」公式発表データをもとに、秋津が図表化したもの

(出典:北九州市立文学館公式ページ)

・第12回でとりに行った悠仁さま個人受賞

コロナ禍も、絶妙に働いたか。

(応募チラシが「申請済み」」のまま(検証記事第二弾にリンク)なのは、

職員の、コロナ禍による多忙や連絡の不備が考えられます。

おそらく文学賞の担当も、一名(多くても二名)でしょう。

応募数の減少は、学校応募への呼びかけ(宣伝)が減ったからではないだろうか。

それがコロナによるものか、作為的なものがあったかは不明。

図4から見れば、「お茶の水中学校内部」で、作為的絞り込みがあったことは否定できない。

数の異例(検証記事第一弾)はこちら

※北九州市立文学館「子どもノンフィクション文学賞」公式発表データをもとに、秋津が図表化したもの

(出典:北九州市立文学館公式ページ)

・審査での忖度(落としくい心理的な説明→佳作なのは納得の理由)

- 忖度が効きやすい地方自治体の単独運営(おそらくそれほど人員も割かれておらず杜撰)(検証記事第二弾にリンク)

- 後援団体の顔ぶれも、「中央」の影があり、忖度が非常に効きやすい「空気の醸成」

とくに海外子女教育振興財団のように、皇族教育ともつながる団体が名を連ね(検証記事第二弾にリンク)ていれば、選考委員にとって「皇族を落とす」判断は、ますます難しくなっていたのではないでしょうか。

正直、拒否できる空気ではないと思います。

・文学館のリニューアルと重なり(検証記事第三弾にリンク)、宣伝効果が欲しい、北九州市の思惑と合致する

結論

・つまり、北九州作文コンクールは、受賞のために「狙われ」その受賞が自然なものであるように、制度や空気が醸成されていった結果であり、

応募=受賞だった

もしかすると、第11回で既に「取りに行った」可能性があります。

「学校の課題で応募→受賞」という形なら、ごく自然に見えたでしょう。

しかし、結果は落選に終わった。

もしそうであれば、第12回では、より一層「落とすことができない」空気が選考側に生じていたはずです。

お茶の水中からは、おそらくごくわずかの応募です。

もちろん、「前年に北九州へ応募した子が、翌年は他のコンクールに流れたのではないか」という見方も成り立ちます。

しかし、それにしても第12回の応募者数は極端に少ない。

コロナの影響を受けにくい(むしろコロナをテーマにすることも可能)にも関わらず。

課題として提出させたのなら、毎年一定数が応募に回るはずではないでしょうか。

お茶の水中の内部で、「北九州への応募を絞った」可能性は捨てきれません。

忖度の空気

特に、若い世代の方には、「良くなければ普通に落とせばいいじゃん」「悠仁さま本人は悪くないでしょ」と思われるかもしれません。

けれど現実には、「空気」で誰も逆らえない、という状況は生まれるのです。

例えば、クラスに、親が地元の議員や大企業の社長(しかもモンペ)、「自分が優遇されるのは当然」という顔の子がいたらどうでしょう。

先生も友達も、皆「おかしい」とは思いつつ、表向き適当にやり過ごす空気になりませんか?

作文コンクールも同じです。

相手が「皇族」であれば、主催者も選考委員も「落とす」判断はますます難しくなっていたのではないでしょうか。

心理的説明。

・「落とすと波風が立つ」という空気が生じる(誰も嫌われ役をやりたくない)

・受賞を取りに来てる空気を「察する」(学校賞の翌年に、同中学から少数応募)

・応募作品の表紙には「秋篠宮悠仁」の名。

↓

忖度文化発動

最終選考の15編に残れば、選考者は名のある方たち、ますます「受賞させるしかない」空気が醸成。

「佳作」という落としどころ

決して、大賞を渡せるほどの作品ではない(上で理由説明)

選考員特別賞は、その選考員個人に「負担」がかかってしまう。

結果、「無難」な「佳作」受賞に落ち着く。

「悠仁さんを受賞させなさい」などと、直接的指示命令など必要なく、

制度と、社会心理をうまく利用し「応募=受賞」が出来上がっていたと思われます。

バランスの着地点が、「佳作」だったわけだな。

前年の、読売新聞社主催の作文コンクールも、東京都の予選で「佳作」じゃなかったか?

断定はできません。でも、あらゆる符合が、「偶然」では説明しきれないのです。

結局、秋篠宮家のゆがみの問題

作文の責任は、全て悠仁さまにある

佳作受賞の作文を、実際に誰が書いたかも断定できません。

堂々とオンライン表彰式に出席や、筑附進学など、悠仁さまの罪悪感の無さは、

まるで「俺が剽窃したわけじゃないし」とでも思っているかのように見えてしまうのです。

もし、職員が大きく関わっていたとすれば、当然ながら他人(大人)に書かせたことになり、ズルです。

もちろん、悠仁さま自身が書いたのだとしても、引用不備や修正対応が残る以上、責任は本人にあります。

つまり、どちらであっても、責任は悠仁さま。

「周りが勝手にやったこと。自分は関係ない」という態度は、帝王学の真逆だと思います。

皆、悠仁さまのために動き、動かされているのですから。

しかし、「自分は関係ない」の態度と思考こそが、秋篠宮家の本質だと感じます。

ここまで見てきたのは、「作文」「職員」「制度」という具体的な要素でした。

けれど、突き詰めれば「秋篠宮家のゆがみ」に行き着きます。

見出し・北九州市のあとしまつ

第15回コンクール(2023年)から、悠仁さまの受賞した「佳作」の名称が「優秀賞」に変わりました。

同年2月、武内和久新市長の就任、同3月の市議会での「盗用」質問と重なる動きです。

これは、コンクール自体のイメージを一新し、「過去のグレーな印象」を払拭する意図があったと考えられます。

そして、令和6年度の予算案令和6年度予算特別委員会資料(市民文化スポーツ局)では、「子どもノンフィクション文学賞」に9,000千円(=900万円)が計上されていることが確認できるので、本気の巻き返しが見えます。

うわっ、これ完全に「黒歴史」扱いじゃん…市長が変わって、賞名も変えて、「なかったことにリセット」って感じだな

そりゃ、そうでしょ。子どもたちのための場が、ご優秀伝説のために荒らされちゃったんだもの…

本来は、純粋に子どもの言葉や努力が評価される場だったのにね。

現場の人たちは大変だろうけど、何とか頑張ってほしいわ。

お茶の水職員のその後

2022年4月30日をもって、皇嗣職宮務官退任

改めて、記しておきます。。

現場職員は「与えられた仕事」をやっただけ。上からの意向や「空気」に従うしかない立場です。

パワーバランス・構造の歪みが最大の問題

ここで、現場職員や、コンクール関係者を悪者にしたり、「本当のことを話してください!」と詰め寄ったりしても、問題の本質は変わりません。

国民の努力や国民の場所を踏み台にして、

優秀であると、「伝説づくり」だけを優先した秋篠宮家。

そんな歪んだ仕組みを、周囲に強要するのは、やっぱりおかしい!

「空気を作り」現場の職員やコンクール関係者を追い詰め、

本来子どもたちのためのコンクールを「特別扱い」や「ご優秀伝説」の舞台にしてしまった

そんな異常さを生み出しているのは、秋篠宮家の側であって、

現場の人々ではないからです。

「1人の中学生」として応募したなら、「一人の中学生としての責任」もちゃんと取りなよ。なんで「修正を申し出た」の? だから「ズルヒト」って呼ばれちゃうんだよ。

秋篠宮さまも、なんで「賞の返上」を、息子に勧めなかったの?

「北九州市がやったこと。特別扱いしてくれなんて言ってない」ってこと?

国民は、自由と責任を同時に持って、令和の時代を一人一人が生きてるのよ。都合よく、「将来の天皇だから」で逃げて、本当に日本の象徴になるつもりなの?いいとこどりしないでよ!ずるいわ!

このまま放置すれば、国家の信頼を蝕む

悠仁さまが、地方の作文コンクールで賞をとった、しかし剽窃部分があった、修正された、そんな単純な一件の不祥事ではないことは明らかです。

このまま放置すれば、第二の北九州市は必ず現れるよ

知らないだけで、既にあるんじゃないか? こんなことをやってたら、国民は、秋篠宮家にそっぽを向くさ。

まだ、国民の多くは知らないだけ、気づいていないだけ。だから言論統制で抑える、って?

そんなの、もう日本は民主主義じゃないじゃん!

国民の席を奪う秋篠宮家

北九州の作文コンクール、佳作受賞は偶然や実力ではなく、制度によって受賞が仕組まれていたとみるのが自然です。

お茶中職員の配置、第11回学校賞、第12回佳作受賞。

その背景に、文科省や後援団体の存在があり、「皇族を落とす」空気は最初から存在しなかったと思います。

そして、受賞作には引用漏れという致命的な問題があり、宮内庁も異例の修正対応をとりました。

本来なら荒波のように作品同士が競い合い、審査で淘汰されるはずです。

ところが、悠仁さまの場合、一直線の道ができて自動的に進んでいく。

権力により、「社会のルール」を捻じ曲がった事実なのです。

文科省をも動かし制度を作らせ、その制度を「あたかも自然に存在するもの」として利用し続け、

席を奪われていることにも気づかない善良な国民を、さらに騙している現状に見えます。

ここが、秋篠宮家の「ズルの核心」です。

駄目だとわかっていながら、誰も止められない、これも空気か。

秋篠宮家が望めば、何でも叶う、秋篠宮家に協力すればいい思いができる、それが世の中のルールに反しても、誰もNOと言えない。

そんな構造がダメなんじゃないかしら。

「自然に背いたものは皆腐る」-道程

たとえ、全てが露呈しても、秋篠宮家は、「周囲が勝手にやった」と装うでしょうし、悠仁さま本人も「悪くない」「自分は関係ない」のような発言と態度です。

しかし、作文の責任は、すべて悠仁さま本人にあります。

一行でも盗用は盗用であり、その賞は本来取り消されるべきもの。

それを「特別扱い」で押し通した結果、国民の子どもたちが本来得られるべき席を奪われたことになります。

何らかの形で、応募が絞られていた場合もです。

今ですら作文ひとつでズルを積み重ね、責任を逃れている。 そんな人間が、天皇になればどうなるでしょうか。

国民は、精神的な疲弊を強いられることになります。

敬意や信頼を寄せる対象が、実はズルで成り立っている。 その現実を知るたびに、国民の心は摩耗していくでしょう。

やがて、「皇室は心の拠り所」という前提そのものが完全に崩れ、不信が社会に広がることになるのではないでしょうか。

昭和天皇は、「皇族は国民の席を奪ってはならない」と述べ、戦後は皇族教育を学習院へ一本化しました。

この重い言葉を理解しているからこそ、他の皇族方は安易にコンクールや試験に応募することもなく、軽々しく動かないのです。

望めば、国民は無理して叶えようとするから。

しかし、秋篠宮家はその戒めを無視し、秋篠宮家は、悠仁さまを「国立附属」のレールに乗せ続け、制度を作らせ利用して自らの道を割らせ、国民の場を奪っています。

賞の主催者からは、絶対に言い出せない「賞の取り消し」を、自ら申し出ることもありませんでした。

高村光太郎の『道程』が示したのは、「歩むことによって道を拓き、後ろに道が残る」生き方です。

しかし、秋篠宮家の歩む道は真逆。

悠仁さまの前には勝手に道が開け、後ろには道はなく、国民の心を削り取った跡しか残らない。

この「逆道程」の先にあるのは、国民の精神の疲弊と、皇室への敬愛の喪失だと思います。

もう、多くの国民が、気づき始めてるんですよ

秋津まなこ

関連記事

・北九州市子どもノンフィクション文学賞剽窃騒動 本質を突く海外報道 またも「※但し悠仁さま除く」発動の日本 非ズル三原則のススメ

・数字に見る「奇妙」づくし作文コンクール 悠仁さま屈指の優秀伝説ー北九州市子どもノンフィクション受賞を徹底検証・第一弾

・「コンクール!お前もか!?」ー悠仁さま屈指の優秀伝説ー北九州市子どもノンフィクション受賞を徹底検証 第二弾

・私は「剽窃」派 北九州市議会では、なんと!?

・悠仁さま屈指の優秀伝説ー北九州市子どもノンフィクション受賞を徹底検証 第三段ー「人」

参考資料

北九州市立文学館 第12回子どもノンフィクション文学賞

北九州市立文学館

令和元年 2019年5月16日付 官報 本紙 第8号 7頁

令和4年 2022年5月10日付 官報 本紙 第729号 9頁

令和6年 2024年4月10日付 官報 本紙 第1199号 8頁

悠仁さま、作文の参考文献「記載漏れ」指摘に感謝伝えられる

紀子さま“悠仁さまの教育係”の女性職員が退職…囁かれる“作文盗用騒動”での更迭説

悠仁さまの作文が入選!読売新聞「都予選佳作」記事