前回の記事で予想したとおり、悠仁さま持ち上げワッショイワッショイ~いや~素敵ーお姿見ると痺れるぅ~の押し売りフェア真っ最中ですね。

うんざりを通り越して、「ああ、もう日本は既に北朝鮮状態なのだなあ」と実感してしまいます。

けれど、ヨイショアゲアゲ優秀伝説の裏側にあるのは、剽窃問題と、その後の訂正という前代未聞の異例を抱えた作文コンクールの存在です。

秋篠宮家が関わった先には、なぜか「衰退」や「凋落」の影がつきまとう。

揶揄する人々は、それを「廃墟の法則」と呼んでいますね。

そして、「コンクール、お前もか!?」そう突っ込みたくなるのです。

さて、前回の「数の異例」の検証記事に続き、今回もやっていきます。

今回は、北九州市子どもノンフィクション文学賞、悠仁さま受賞は出来レースだったのか?第二弾「作文コンクールとしての異例」です。

※今回の記事も深堀りしていきますが、特定の個人・団体を決めつけで貶めたり責めたりする意図ではありません。

文学を愛する者として、不正を嫌う1人の人間として、皇室の健全な弥栄を望む一人の日本国民として、検証していきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北九州市子どもノンフィクション文学賞の「異例」

悠仁さまの作文受賞(しかも剽窃問題&その後の訂正問題つき)で話題となった,北九州市子どもノンフィクション文学賞。

実は、このコンクールそのものにも、他では見られない「異例」が潜んでいました。

当時から不思議だった、何故関東の学校から、わざわざ九州のコンクールに応募をしたのか。

その背景を探ってみると、「秋篠宮家が関わった場所に漂う、衰勢の影」とも響き合う構図が浮かび上がります。

その前に、「剽窃のなにが問題なの?」から。

剽窃は、「盗用」「表現盗み」「パクリ」

こちらの記事でも

北九州市子どもノンフィクション文学賞剽窃騒動 本質を突く海外報道 またも「※但し悠仁さま除く」発動の日本 非ズル三原則のススメ(このブログ内、別記事が開きます)

悠仁さまの「剽窃問題」は海外で批判的に取り上げられたことを書きました。

忖度忖度の日本のメディアとは違い、また剽窃=盗用は犯罪であるという意識の高い国々では、一切の忖度はありませんね。

剽窃を擁護するだなんて、日本の程度がしれてしまいます。パクリの国だと思われます。

「日本を舐めるな!」と言う前にまず、「舐められるようなことをするな!」ってなものです。

他人の表現を盗んではいけません。

タトラー(英国)

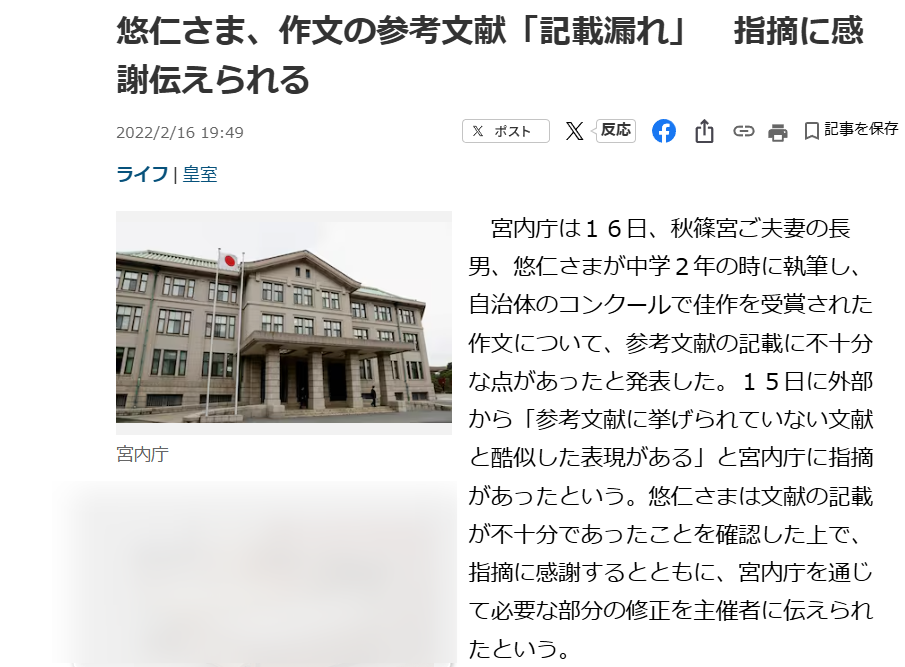

「引用の記載漏れ」

産経新聞のスクリーンショット(上・下とも)

賞の撤回ではなく、修正を伝え、「ご指摘に感謝」というパワーワードはこの時生まれました。

指摘の翌日16日の宮内庁の会見で、既に解決済みのような主催者との対応の奇妙さ。

この点も、主催者と宮内庁側との、結果ありきを想像してしまうスピーディーさ。

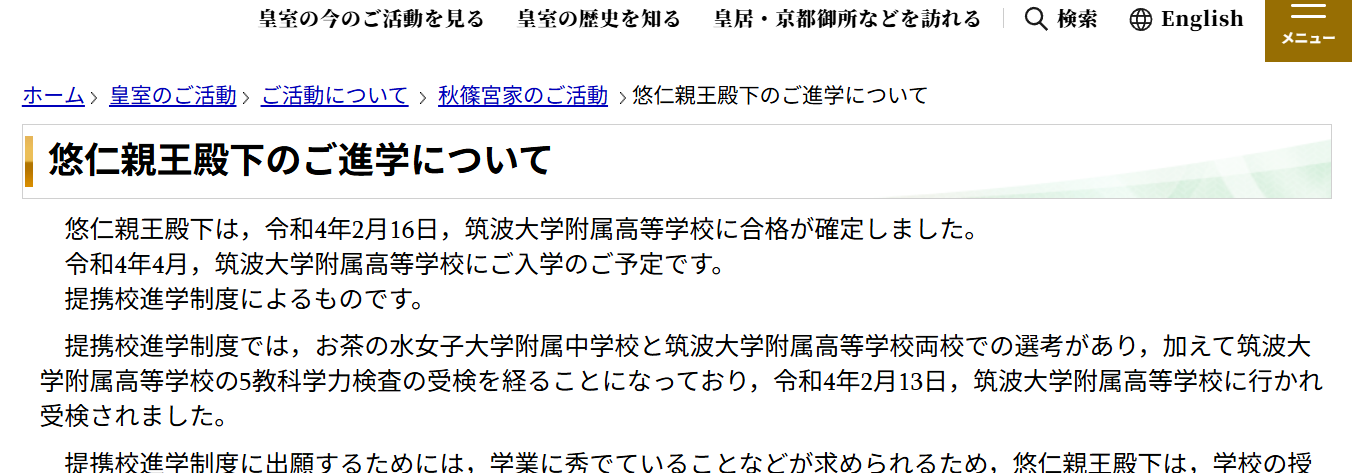

そして、その日は同時に、筑波大附属高校に合格したことも宮内庁(外部リンク開きます)は発表しています

「発表と同時に、もうその話は済んでますんで・・・」な幕引き感しかない…

逆に言えば、ここは突かれたくないところ、でしょうか。

日本以外では剽窃は犯罪。日本でも、受賞取り消し!

しかしですね…

海外ほどシビアではない日本でも、一般的には、「引用の記載漏れ」が発覚した場合は、

「剽窃」「盗用」として扱われ、当然、受賞取り消しとなるんですよね。

「訂正版に差し替えて受賞を維持する」

こんなこと、他コンクールでは確認されません。

文学賞史上でも例を見ない措置だと言って良いでしょうね

そもそも、剽窃チェッカーすら通さない杜撰さで、「佳作受賞」と持ち上げたのが現実です。

他の応募者なら「問答無用で失格」だったはずなのに、悠仁さまだけは「修正で済ませる」という特別扱いでした。

北九州市子どもノンフィクション文学賞 作文コンクールとしての異例

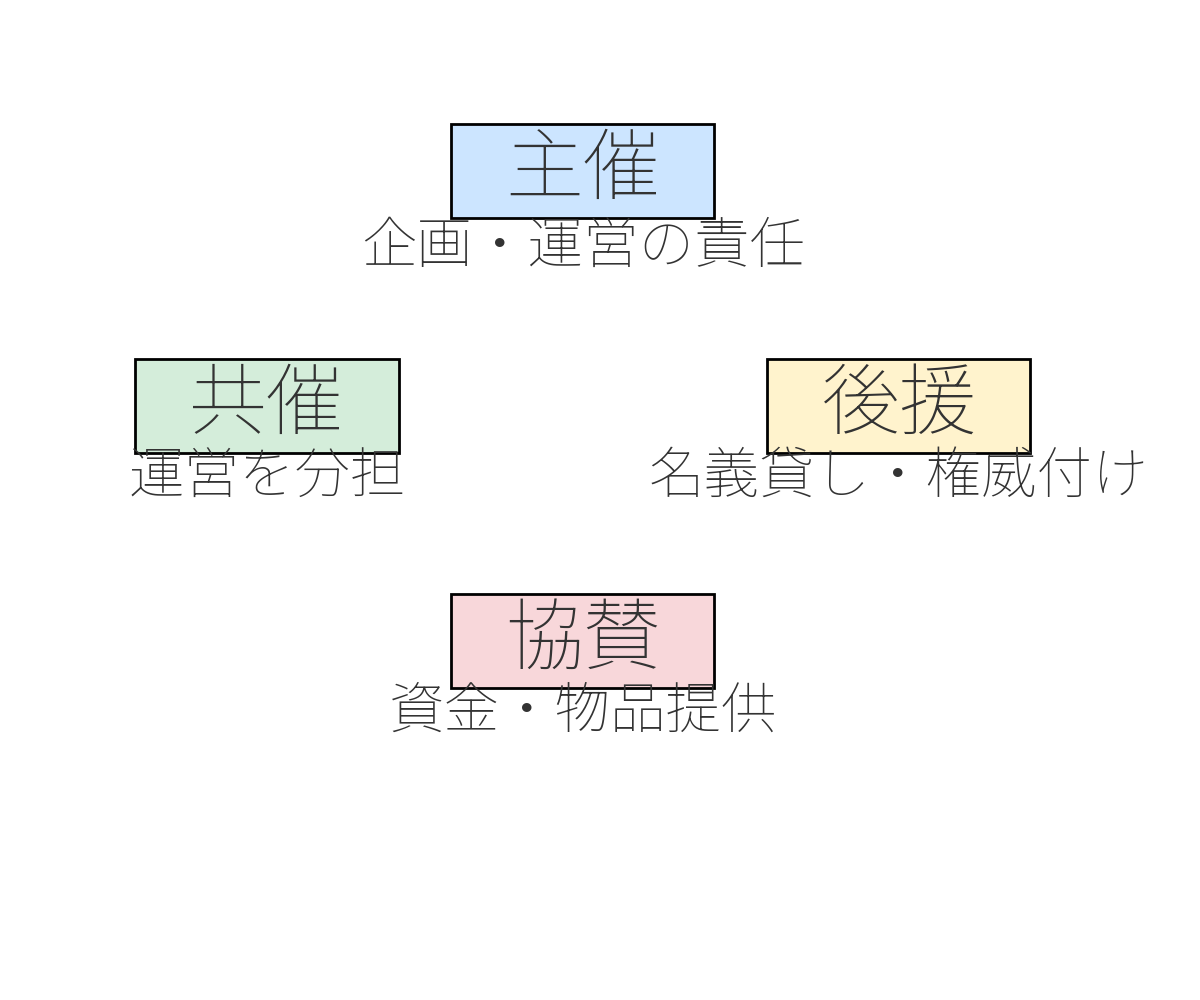

まずはこちらを。

一般的な地方の小中学生対象のコンクール、記念館と名のつくエッセイコンクール、

そして北九州市子どもノンフィクション文学賞との比較です

A・民間主体で行われる地域の文化的イベントの色味(よくある)

放送局が主催し、教育委員会が後援、地域の銀行や新聞が。

共催はなく、責任は非常に明確。

ある程度の固定は見られるものの、審査員の名と、肩書が公開されており、教育関係者であることがよく分かる。

選考の様子は当然報道され、透明性が高い。

賞を受ける人数が多いこともあり、副賞は高くはない。ご褒美的、1人1作品明記

B・地方自治体が主催し、共催は別の組織が行う(規模や歴史のある記念事業系コンクールでよく見られる)

一般的に主催は一つの団体だが、記念館や新聞社が入ることで、主催3本柱+共催+後援+協賛と、

様々な組織団体で構成され多層的。責任はそれぞれ分散している。透明性が高い。

「一次審査は地元教育関係者」と明記。

副賞はお高めだが、この運営を見れば納得。1人1作品明記など、規定が非常に明確。

そして…

C・北九州市子どもノンフィクション文学賞(自己完結型)

①主催と共催が同一自治体

教育委員会は市の管轄にある。

そして市立文学館も、北九州市立の直営施設であり、予算も人員も市に依存している。

報道では、「主催の文学館」とされたこともあり、独立したNPOのように感じた方も多いようだが、主体は市

受賞作品をまとめ発行されているが、確認できる範囲では

2014年3月第5回結果までは、市民文化スポーツ局文化振興課から発行されている

翌年第6回からは、市立文学館発行と切り替わった。

2015年は、開館10周年を迎える節目として展示活動が活発になったことが、記録に残っているので、「市の内部での役割分担」がなされたのだろう(それについては、なんの問題はない)

北九州市で自己完結した主催・共催の運営と見て良いでしょう。

また、文学館側の公式記録によれば、平成29年(2017年)12月に「文学館展示リニューアル基本計画書」が策定されていて、https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/division041.html?

また2020年5月には「リニューアルオープン」の告知がある。 https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/news/4827.html

2020年、つまり悠仁さまが受賞した年であり、毎回授賞式は翌年の3月に文学館で行われていることは記しておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②「中央」を感じる後援(極めてレアケース)

一般的に、この図のように、役割は分担されてます

全国学校図書館協議会(全国SLA)

全国SLAは、公的色の強い公益社団。

国と連携する大型の全国コンクールを主催する一方、外部コンクールの後援名義も広く出しているようですね。

ただ、役員の顔ぶれは文科省OBが多く、現在の会長も銭谷眞美元文部科学事務次官。

正直、パっと見で、文科省の「天下り先」のイメージが強いですね。

海外子女教育振興財団(JOES)(レアケース)

公益財団法人。関係省庁は、内閣府、外務省、文科省

「海外子女文芸作品コンクール」(自前の全国規模主催)後援は外務省・文部科学省・NHK。規模・歴史とも大きい

JOESが、地方コンクールの後援で入っているケースは、調べた限り北九州以外に見つからない。

また、北九州市のコンクールに海外の学校からの応募が目立つのは、このためだと思います。

Joes+2海外子女教育振興財団+2

中央省庁・文部省、外務省の影

秋篠宮家(小室圭氏も)、悠仁さま進学や、公務の局面で繰り返し見えるのは、文部科学省と外務省の影です。

不思議な特例、奇妙な勲章、そこには文科省と外務省が常にチラホラ…

今回の、北九州コンクールも例外ではなく、両省の所管団体が「後援」に名を連ねていることは、「またか…」と思わずにはいられませんでした

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③事前選考員の不透明性

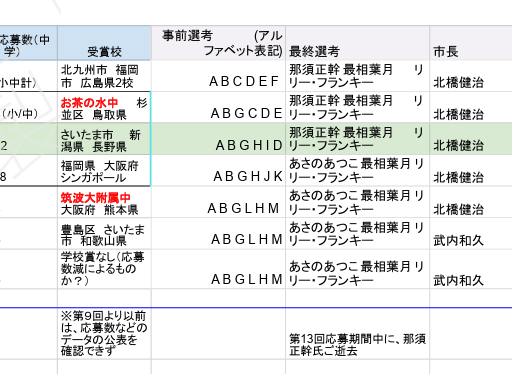

こちらの表は、公開データをもとに、私が作成した表の一部(スクショ)です。

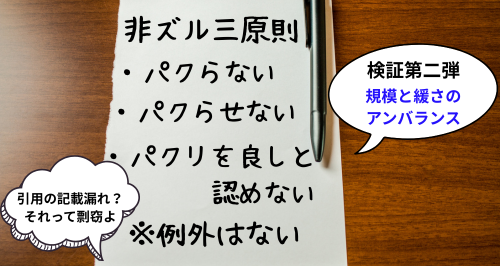

上から順に第10回~(緑のラインが第12回)

事前選考委員のお名前も、公開データに載っています。

また、特定の個人を責める意図はありませんので、ここではアルファベット表記にしました。

事前選考委員の固定化が強いと感じました。

ただ、こういった選考はボランティアであったり、本人は頼まれて仕方なく…というケースも多いので、そこを責めるつもりはありません。

私が、気になったのは、固定化とともに、肩書が公表されていない点です。

通常は地元教育関係者が入ることが多い選考委員のため、私がお名前を検索にかけました。

N新聞社の執行役員やM新聞の記者の名がヒットしました。

そして、文学館の友の会の方も。

もちろん同姓同名の別人の方の場合もありますし、その方たちだったとしても、悪いという意味ではありません。

ただ、肩書も公開されたほうが良いのでは?と思いました。

④小中学生には不釣り合いな高額副賞、規模に不釣り合いな総額

実は、北九州市と同じ、10万円分の副賞(図書カードを出すコンクールは他にもあります。

それは、イオン1%クラブが主催する中学生作文コンクール。fbcコンクールとともに比較(最終開催回)してみました。

イオンのように、民間、全国規模で数千編を集めるコンクールが高額副賞を出すのは、宣伝効果や企業イメージ戦略として自然な流れだと思います。

巨大企業ですからね。協賛も公開され、納得です。

しかし、北九州市は地方自治体。にもかかわらず、副賞も、支出も突出して高額。応募数は232。

過去応募数の多い回でも3桁止まりの規模。

FBCは民間ですが、これが標準的な額であり絵画の部もあります(そちらは数に含めず)

受賞の確率が高めで、ちょっとしたご褒美的な意味合いが強いですね。

副賞が万単位になるのは、ちょっと「お堅い」文学コンクールのイメージが強いです。

北九州のように応募数数百編の地方自治体主催コンクールで、総額50万円を超える副賞を設定するのは、費用対効果の点でも違和感を覚えます。

ちなみに、悠仁さま受賞の、第12回中学生応募数は97編。そのうち最終選考に残ったのは15編。最終的に何らかの受賞をするのは6編。

同じ10万円でも、競争率がまるで違います。

協賛(企業)

→ この枠があるときは、賞品や副賞(図書カードや商品券)を提供する。

北九州作文コンクールの協賛は、「日本児童図書出版協会」ですが、なぜこのコンクールにそこまで…?

ノンフィクションは特別なのかしら。

それだけ、力を入れていたコンクールということでしょうか。

第12回のみに起きた「応募要項の異例」杜撰さか、意図的か

北九州市の後援や協賛については、第7回より確認できます(それ以前は要項自体がネット上にない)

主催後援に全国学校図書館協議会、海外子女教育振興財団(JOES)、朝日学生新聞社/(協賛)日本児童図書出版協会

それらは、現在募集中の第17回の応募要項まで、変わっていません。

ところが、悠仁さまが入賞した第12回に限って、要項PDFは「現在、申請中」との注記が残り、協賛・後援の欄がごっそり欠落しているのです。

※北九州市立文学館 第12回応募チラシより。(公式チラシPDFはこちら)

一般的に、「今回も後援をいただけますか?と申請」をします。

おそらく、その返答前に応募要項をアップしたのでしょう。

pdfに差し替えられた形跡はなく、最初から未完成版が出されたまま、確定版が出されることなく放置された、と推測できます。

他の回は、すべて団体名が明記されているため、第12回の異例さは、このコンクールが持つ杜撰さなのか、あるいは敢えて情報を伏せたのか、外部からは全く判断できません。

ただ、いずれにしても、またも悠仁さま受賞の第12回に限って起きたことであり、運営への不信を強める結果となりました

緩さが「突かれた」か?

修正がターニングポイント

第一弾、そしてこの第二弾で、様々の異例を取り上げてきました。

一つ一つを見れば、他の要因が考えられるケースもあります。

しかし、悠仁さまが佳作を受賞した第12回のみに、異例が集中するのは何故でしょうか。

「偶然も、複数重なればそれは必然ではないか」と考えてしまうのは、自然なことなのではないでしょうか。

確実であることは、悠仁さまの作品で受賞後に「不備」が見つかり、北九州市の市立文学館により、作品の訂正がなされたことです。

「引用の記載漏れ」とされ、加えられた修正の事実は、このコンクールの行く末を決めた、と私は思っています。

リリー・フランキーさんは、

第16回、選考講評にて、『この文学賞には、たくさんの子どもたちに挑戦してほしいと願っています。』

と書かれていました(応募総数は232)北九州市立文学館HPより

悠仁さまが受賞したのは第12回。

翌年の第13回は、メディア効果もあってか応募者も増加しました。

しかし、その後「引用の記載漏れ」と「その後の修正問題」が、ひっそりとですが報道されたためか、再び減少します。

冒頭のグラフを見てもわかるように、14回を境に、応募者は回復していないことが分かります

『あなた達が騒ぐからだろう』そういう意見もあるかもしれません。

騒がなければ済んだ話ではなく、埋もれてはいけない異例だったのです。

(作品集の訂正がなされたのは、2022年4月12日頃と思われます北九州市立文学館のページが開きます)

ピタリと張り付く文科省?

ところで、秋篠宮家・眞子さんのお相手小室圭氏の経歴は、一橋大学大学院卒となっていますが、実際は社会人向けの夜間ビジネスコースを修了したと検証されていますね。

しっかりとした大学院卒ではなく、会社の社長などに法律を学んでもらうコースですね。

それを、大学院卒と見せかけ、フォーダム大への留学を果たしています。

これは、リンクを貼ることは出来ませんが、検索すればその手口がよく記されています。

もちろん手引をした人物が居るわけですが、そもそも「曖昧さ」は、それを利用する者にとっては、格好の「突ける」ポイントとなります。

前述しましたが、「文科省」と「外務省」この2つの省庁は秋篠宮家周辺では目立ち、特に、悠仁さまの進学については「文科省」の影…守護霊?背後霊のように控えている気がしてなりません。

コンクールの緩さ

- 制度設計の硬直性

学年別配分なし/応募数に応じた可変もなし → 「柔軟に減らす」選択肢がない。

選考方法について記されてはいないが、全記事でも示したとおり、データからは、学年別配分はなされていません。

「中学生」、「小学生」のみに分け、それぞれ概ね15篇が最終選考に進む、という形が取られているようです。

また、今年は応募数が少ないから、最終選考や賞を減らすなど、応募数に応じた可変を行わないってことですね。

前述したFBCでは、そもそも学年ごとの配分がなされており、可変の可能性も明記してあります。

引用『※ただし、図画の部・作文の部とも応募点数により、賞の数を変更する場合があります。』(外部リンクが開きます)

(おそらく応募数が多いときには受賞も増える?)

- 行政主体のために融通がきかない

市直営の文学館+教育委員会が主催・共催 → 前例踏襲で仕組みが動かない。

行政が主体となっているために、学年不明が出ても特に目立った対応が取られることはなく、前例を踏襲していく、公務員的「お堅さ」で仕組みが動かないのだと思われます。

- ずさんさの温存

結果として、応募数操作疑惑や剽窃問題が起きても制度は変わらず、改善も見えず、

他のコンクールには例のない「修正」もなあなあで済まされる

- ずさんさの温存

- 緩さと「中央」の影とのアンバランス

後援に、JOESや全国SLAといった中央色の強い団体が名を連ね、国レベルの関与が示唆されるのに反し、運営の現場は緩く杜撰差が目立ちます。

コンクール評

北九州の文学賞は、地方の子ども対象のコンクールとしては、異例に高額な副賞を設けながら、回ごとに受賞のしやすさに差が出る仕組みを放置しています。

学年ごとの枠もなく、応募数に応じた柔軟な調整もないのは、行政主体ゆえの「硬さ」で、剽窃や修正問題が起きても改善がなされませんでした。

その一方で、中央色の強い団体が何故か後援に名を連ねていて、この「中央の権威」と「現場の緩さ」のアンバランスこそが、コンクールの最大の違和感であり、もし、意図的に利用する者がいれば、「突かれやすい」「利用されやすい」ものであると感じました。

前の記事でも記しましたが、第10回は県内の応募がすごく多かったようです。

10回は記念回となりますから、積極的に県内で宣伝をかけたのかもしれません。

オンライン応募ができるとは言え、やはり多くは学校単位の応募でしょう。

それは裏を返せば、積極的な宣伝をしなければ、応募は少なくなる、ということを表すのではないでしょうか。

このコンクールは、後援の件もあってか、海外や国立校の参加が目立ちます。

「何故、関東の悠仁さまが、九州のコンクールに?」の謎でもありました。その謎が、今回解けたように思います。

第11回での学校賞、応募者激減、そして学年不明9名の中、第12回での悠仁さま個人受賞。

それをどう受け取るかは、各人に委ねたいと思います。

まとめ

とある「中央」からの唯一の後援と、受賞後に修正が行われた唯一の事例をもつ作文コンクール。

コンクール立ち上げから携わった、最終選考員の那須正幹氏は、第13回の募集が始まった頃、ご逝去されました。

きっと、文学賞の発展を願っていたはずです。

「返上すべきだった」という声は強く、海外紙も『主催者からは取り消しできない立場。受賞者自らが返上すべきだ』と伝えていました。

私もそう思います。

秋篠宮家は、普段「特別扱いは嫌う」と言いながら、実際には当然のように特別扱いを受けています。

忖度されることを分かっていながら「望んでいません」と体裁を整える…その「ずるさ」が透けて見えます。

やはり、秋篠宮家ー悠仁さま自らが、賞を辞退すべきだったのではないでしょうか。

悠仁さまは「ご指摘に感謝」と述べたと、宮内庁が発表しました。

しかしそれは謝罪でも返上でもなく、ただ「済ませただけ」の言葉でした。

感謝で済むなら、剽窃も修正も、何でもアリになってしまいます。

私達が生きる社会には、ルールがあります。

未来ある文学賞を、そんな「感謝ごっこ」で汚してしまったのです。

揶揄される「秋篠宮家 廃墟の法則」 文学の街・北九州市のコンクールも、その影に飲み込まれつつあるのでしょうか。

さて、次の第三弾では「北九州市と秋篠宮ラインの人物」に焦点を当てていきます。

秋津まなこ

タトラー

産経新聞(悠仁さま「引用の記載漏れ」「ご指摘に感謝」

宮内庁HP悠仁さま進学

海外子女教育振興財団

北九州市立文学館

あとがき

この第二弾は、本来後半として出す予定でしたが、情報量が多く、まとめきれませんでした。

第三弾に続きます。

私は、「そもそも応募段階で、かなり絞られてたんじゃないかな?」ってのが発端なので、私の結論はおわかりかと思います。

ではでは