本日、成年式「加冠の儀」に臨まれる悠仁さま。

これから先のメディアは「ご立派な青年になられて」「未来の天皇はご優秀」と、手放しでヨイショヨイショと持ち上げる、胴上げ「儀式」のような報道に突入するのは確実ですね。

どこかの国の「喜び組」よろしく、拍手と笑顔の強制パフォーマンス。

見させられるこちらは、ただ白けるばかり。笛吹けど踊らず、って気分です。

そんな白々しい祝祭ムードの裏で、改めて注目したいのが、進学の「実績」として利用された「北九州市子どもノンフィクション文学賞」の佳作受賞。

作文そのものや剽窃疑惑の処理だけでなく、「そもそも、もしかすると、選考段階から出来レースだったのではないか?」

ここを、グッと掘りさげてみますね。

今回のテーマは、「悠仁さま屈指の優秀伝説──北九州市子どもノンフィクション文学賞佳作受賞を考察」

シリーズ第一弾は「数字に見る異例」です。

※この記事に掲載する表やグラフは、全て、北九州市立文学館が公開している「子どもノンフィクション文学賞」応募結果資料をもとに、筆者・秋津が、再整理・作図したものです。

出典資料は、記事末尾に一覧で明記しています。

何度も確認はしておりますが、作図段階での間違いがありましたら、お知らせください。

データをもとにした、「秋津の個人的な検証」となります。

結論を先に行ってしまいますね。

確定的な証拠は無いが、突こうと思えば突ける環境が、「うまい具合」に「複数」揃っていた。

それをどう判断するかは人次第、な感じ。

その環境が、意図的に設計されたのか、偶然が幾重にも重なったのか。

「例外だらけのコンクール」を検証していきます。

よろしくお付き合いください。

数字に見る奇妙

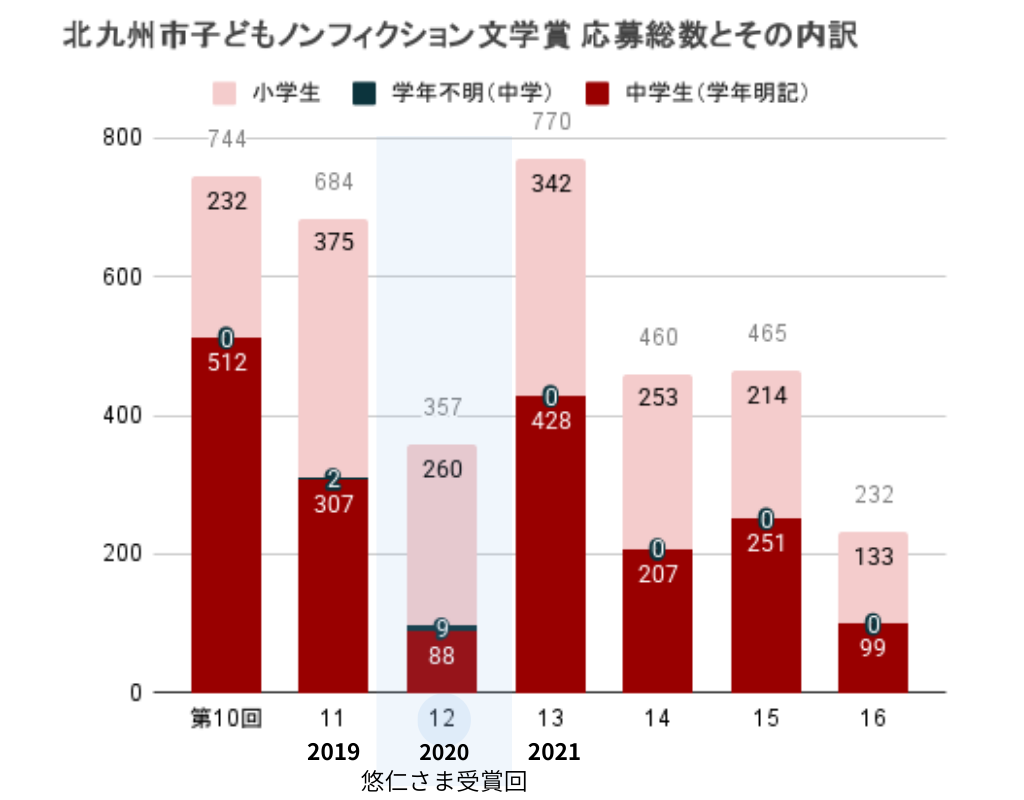

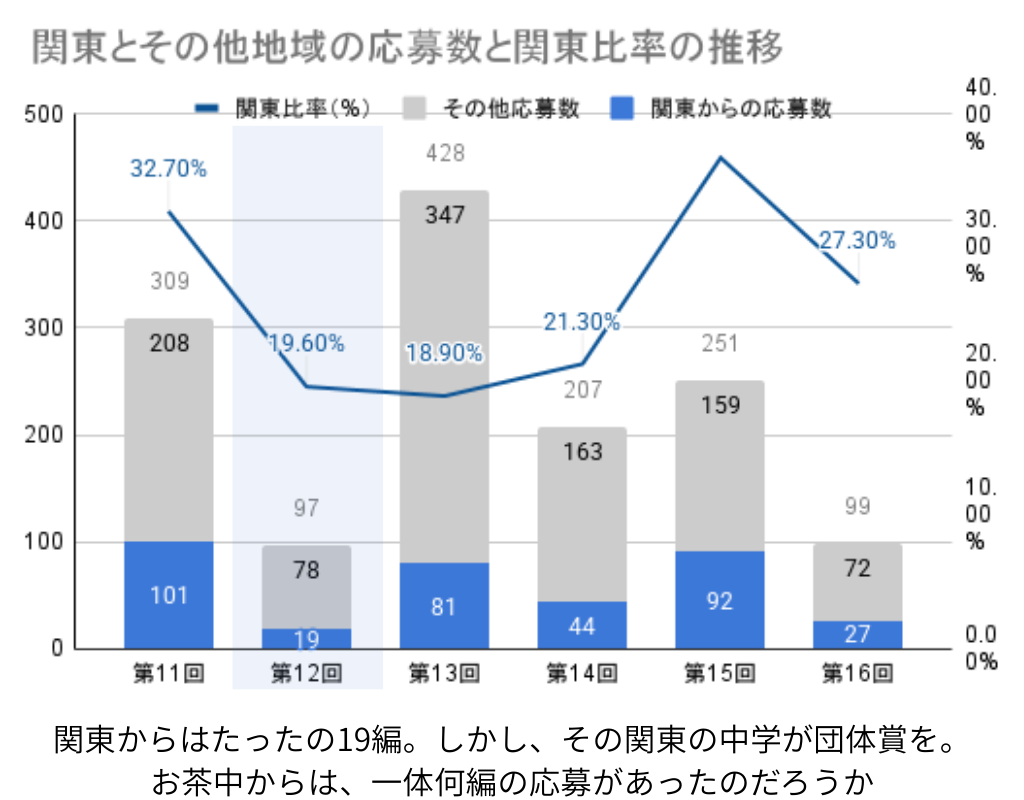

まずは、こちらのグラフをご覧ください。全ての基本となる応募者の数値です。

第11回で勢力激変

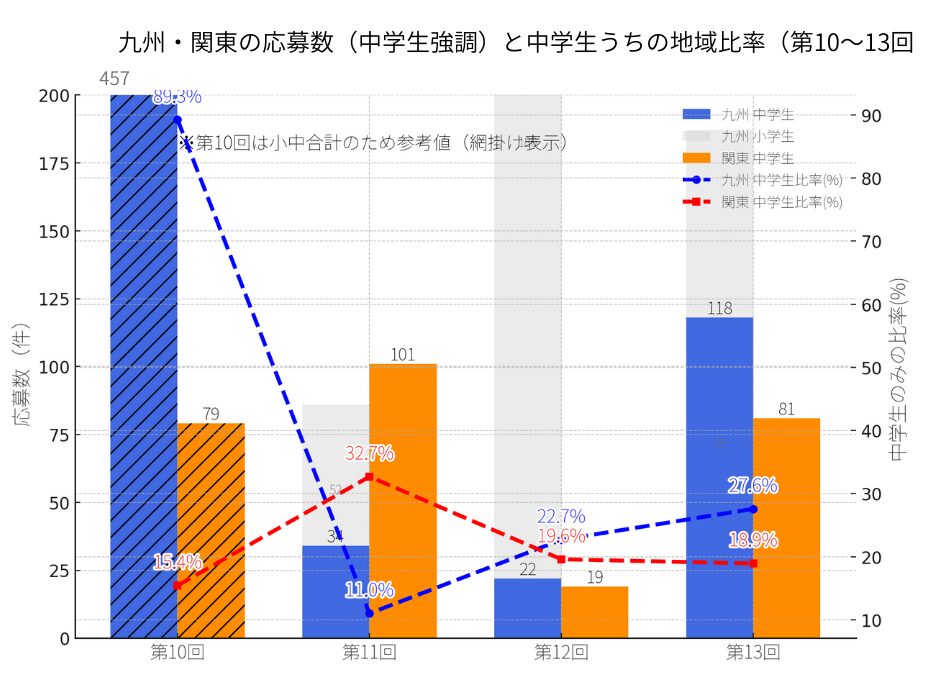

第11回は、九州が激減、関東が浮上した。

※第10回のみ、小中合計の地域データしかなく、「比率数値」は正確ではありません。

2年前に450(小中合計)を超えていた九州で、

第12回には、中学生は、たったの22に(多く見えるのは小学生)

全体の減少にともない、関東からの応募が極端に落ちている。

第11回の101編に対し、第12回はわずか19編(−81.2%)、関東8割減

他の地域も、208から78へと応募数が減ってはいるが…(-62.%)

この規模は、運用上の差だけで片づけにくいと思いませんか?

第11回が、大きな転換点となってますね。そして翌年、第12回で、関東の大幅減少。

さらに、不思議なデータが現れることになります。

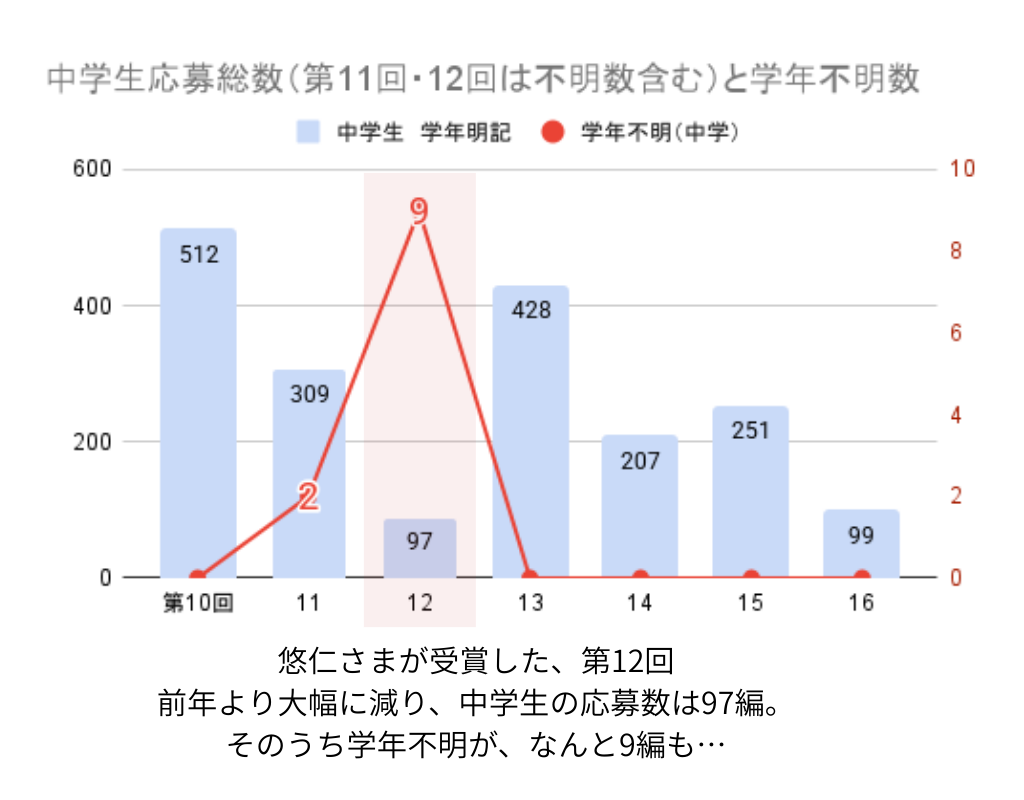

第12回のみ、学年不明「9」の異常値

悠仁さまが、佳作を受賞したのは、北九州市子どもノンフィクション第12回、2020年。

悠仁さまは、中学2年生、14歳です。

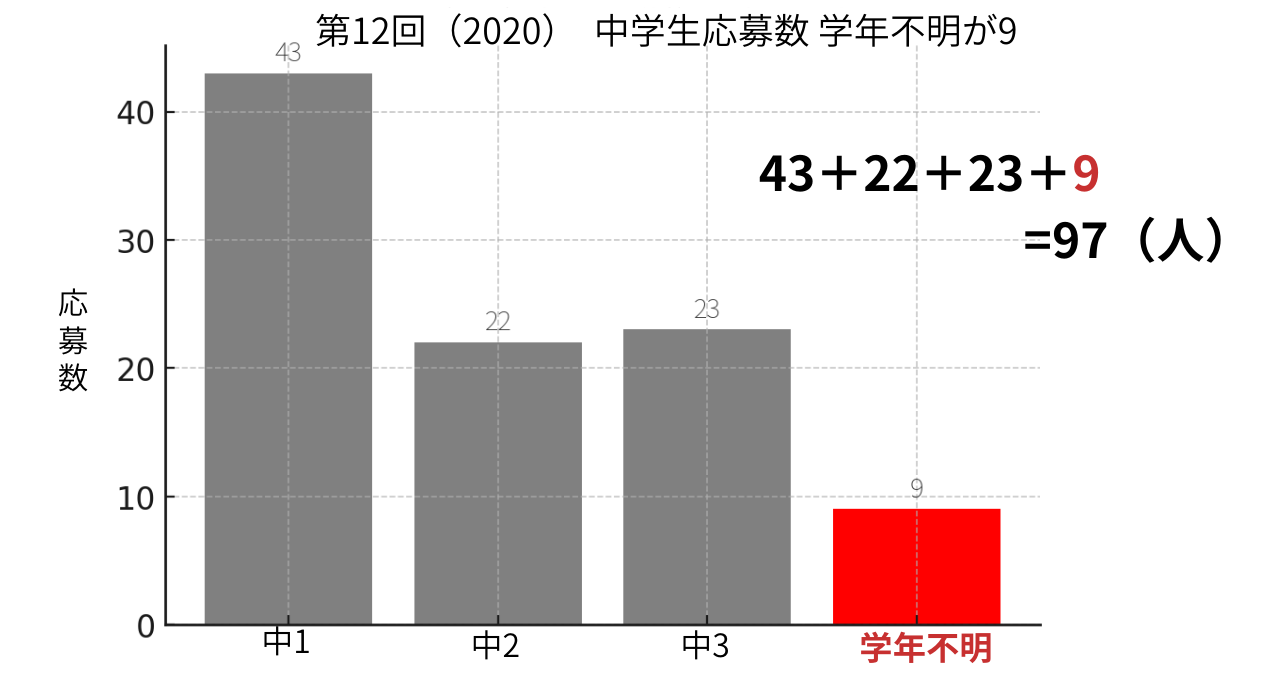

中学生の応募総数97件のうち、なんと「9」もの学年不明。

1割近くの数です。

通常、学年を記入しないことなどあり得えないと思いませんか?

単なる、うっかりさんが集まってた、では説明できない数字です。

そこで、第12回の募集要項(北九州市立文学館公式チラシ)を見てみましょう。

応募用紙に 「学校・学年」 を必ず記入する欄が設けられていました(個人応募)

作品の表紙にも、書くよう指示があります。

さらに、

『応募規定を満たしていない作品は、選考の対象にいたしません』、と明記されています。

(出典:北九州市立文学館公式HP「第12回子どもノンフィクション文学賞 募集要項」)

つまり、必ず学年を記入して提出する仕組みになっている、ってことですね。

大人であれば、「〇〇会社で、経理をしております安西です」と名乗るように、生徒なら「〇〇中学2年の田中です」と言うのが自然だと思います。

それなのに、なぜ1割近くの応募作品が、「学年不明」なのでしょうか。

もしかすると、生徒も書き忘れ、誰一人「学年は要らないの?」と疑問に思わず、取りまとめた教員も忘れた…?と想定するのは、不自然な気がします。

団体賞を取る校名を見ると、国立の中間一貫校や海外やフリースクールも多いようです。

もしかすると、学年の概念が乏しいのかもしれません。

しかし、小学生の応募には、学年不明が1つも確認できませんでした。

対して、中学生は、前年の第11回に「2編」、第12回は一気に9編まで膨れ上がってますね。

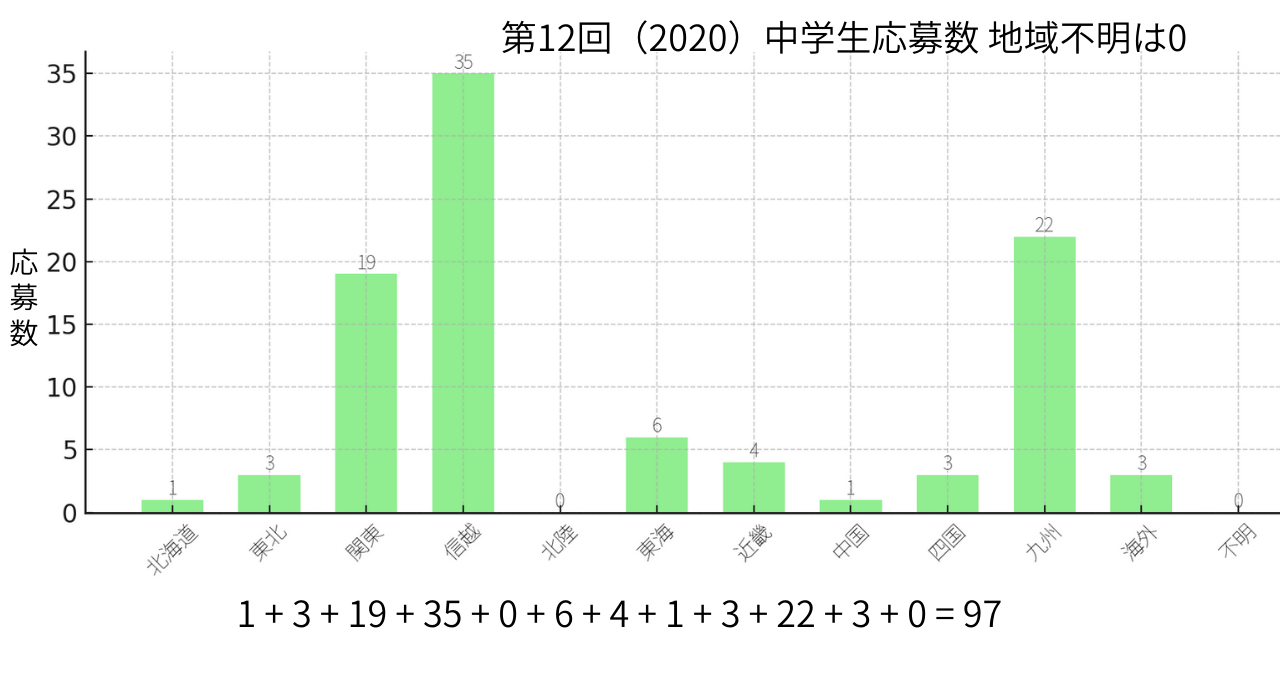

地域不明は無し、つまり…

学年不明は「9」もあるのに、

実は地域不明は「0」

つまり、学年不明の作品も、「学校名」(または住所)は明記されていたと考えて良いでしょう。

もし、単なる記入漏れだとすれば、なぜ学年だけが9件も集中して抜け落ちたのか…

偶然にしては妙な偏りと感じます。

学年不明が2年続いた奇妙

学年不明9 は選考対象となったのか

募集要項の、右下の部分には次のような注意事項が列記されている。

『

・応募したあとの訂正は受け付けません

・応募作品が届いたかどうかの通知状は送りません

・選考についての問い合わせには答えられない

・応募した方の個人情報は、この文学賞以外でしようすることはありません。

・学校単位で応募の場合、入賞者は学校を通して通知します。

応募のきまりを守っていない作品は、受け付けられません。 』

(出典:北九州市立文学館公式HP「第12回子どもノンフィクション文学賞 募集要項」)

にもかかわらず、学年不明の9件も、応募受付数の内に含められているので、「門前払いではなかった=受け付けた」のでしょう。

あれ?、となりますね。

同じ主催者、別コンクールではどうか

同じ北九州市立文学館主催、同年(2020年)「林芙美子文学賞」の応募要項。

『応募規定を満たしていない作品は、規定外とし、選考の対象にいたしません。』

と明記されています。

(出典:北九州市立文学館 第7回 林芙美子文学賞 募集要項)(外部リンクが開きます)

こちらは、子供対象のコンクールではないこともあってか、厳格な模様。

選考対象、ならば…

「受け付けた後、選考の対象とした」のであれば、「きまり」などあってないようなもの。

教育的意味合いを持つ作文コンクールにおいて、いかがなものか。

不公平感や真面目な子が損をするようなことにならないよう、ルールは公平厳格であってほしい。

「まだ子供なのに…」ではなく、「子供だからこそ」。不公平感は、やる気を削いでしまう。

一生懸命書いたものが無駄にならないよう、誰も不公平感を感じないよう、事前に口を酸っぱくして規定を守るよう伝えるべきかなと。

選考対象外、ならば…

第11回に、学年不明が2名出たのに、12回では注意喚起された様子は、確認できませんでした。

もし、子どもノンフィクション文学賞で、「きまり」どおりに「学年不明の9編」を受け付けなかったのであれば、前年に「学年不明2編」が出ているのに、特に注意喚起もしなかったということ。

教育的な位置づけのコンクールとして、いかがなものかと思います。

また、9件が受付されない(不受理)だったとすれば、実際に審査対象となったのは88件。

そのうち最終選考に残ったのは15件、つまり第12回は「6編に1編」が事前選考を通過、ということになりますね。

これでは、最終選考委員の那須正幹氏が、『中学生の部は応募も少なく、作品の質もあまり良くなかった』と講評で述べられたのも納得です。

(出典・第12回 子どもノンフィクション文学賞 作品集 より)(pdfが開きます)

第10回(中学生)の事前選考通過が、「512」→「15」、「34編に1編」ですから、その通過難易度の差は歴然です。

もちろん、少数精鋭の時や、強制提出により数は多いが質が低い、など、その時々で差はあるのでしょうが。

第12回は、何故応募者が減少?

そもそも、何故第12回は、応募者が少ないのでしょうか。

原因は、コロナ禍?

第12回開催の年は2020年。

コロナの感染が広まり、4月から緊急事態宣言が出され、度々繰り返し、行動が大きく制限された年に当たります。

また、休校となった文を補うために、夏休みも短期となった学校も多いですしね。

他のケースはどうか

実はこの年は、他の多くの作文コンクールでも応募者が減った年。

コロナ禍で、学校での行事や体験、家庭旅行が中止・縮小されたため、「体験学習」を基にした、ピンポイントのテーマは落ちやすいのは仕方ないのかなと。

逆に、JR西日本あんしん社会財団「いのち」の作文コンクールのように、前年度を上回る応募(外部リンクが開きます)があったようです。

「応募者をキープしたコンクール」、「2020年には減少しても、翌年2021年には、オンライン応募を設けるなど工夫して、応募者が回復したコンクール」もあるようですね。

では…

北九州市子どもノンフィクション文学賞はどうでしょうか?

特定のジャンルに絞らないテーマ(ノンフィクション)、過去の思い出でも日常生活でも題材にできます。

実際、悠仁さま自身も、3年前の旅行の体験を題材にした作文を応募していましたし、コロナ禍だからこそ、コロナの話題で書いていた児童生徒も。

そもそも、作文は自宅で完結できる活動ですよね。

また、応募要項からもわかるように、このコンクールは個人での応募は元々可能でした。

応募者のキープ、増加したコンクールもある以上、「影響がないとは言えないが、コロナ禍だから応募が減った」との説明だけでは十分ではないと思います。

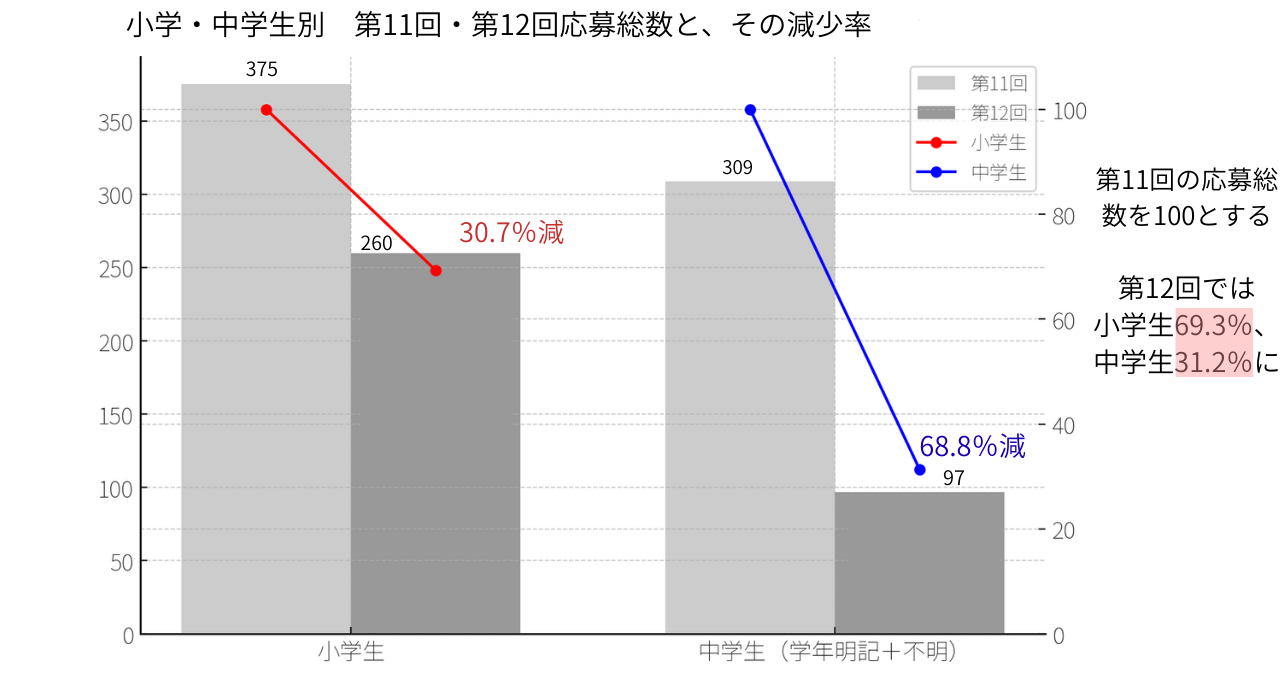

小学生との差

第11回と12回では、小学生・中学生の減少率に差が見られます。

小学生の減少は約3割(375→260)で収まってます。

コロナにより、自然な減少と言える範囲だと思います。

中学生は7割(309→97)

中学生の方が学校行事・部活動・地域活動などの思い出や題材が多く、ノンフィクション作文には適しているはずでは?

これが、特定のジャンルに縛られない、ノンフィクション作文の特徴とも言えるのではないでしょうか。

北九州の応募数減少には、別の要因もあると思いませんか?

第13回以降

第13回は、ブーム

2020年(第12回)は、応募総数が357件にまで減少しました。

ところが、翌2021年夏(第13回)は、21年の3月に悠仁さまが入賞した、と、オンライン受賞式の様子が、新聞・テレビなどで大きく報じられ、コンクールの知名度が一気に広がりました。

その結果からか、応募数は770件と倍以上に跳ね上がり、過去最高レベルに。

この増加は、コンクール自体が本来持っていた力ではなく、メディア報道によるブーム効果と見るのが自然ではないでしょうか。

宣伝効果があった、と解釈できると思います。

前年ほどではないにしろ、コロナでの生活制限はまだ感じる頃。

第13回の増加は、はっきりとした要因に基づく増加だったと思います。

第14回以下の下降

そして、第13回の受賞者表彰の時期に、悠仁さま「引用の記載漏れ」報道が出ましたね。

それについては、過去の記事で書きました

北九州市子どもノンフィクション文学賞剽窃騒動 本質を突く海外報道 またも「※但し悠仁さま除く」発動の日本 非ズル三原則のススメ

第14回以降の下降も、明確な要因があります。(それについては次の記事で)

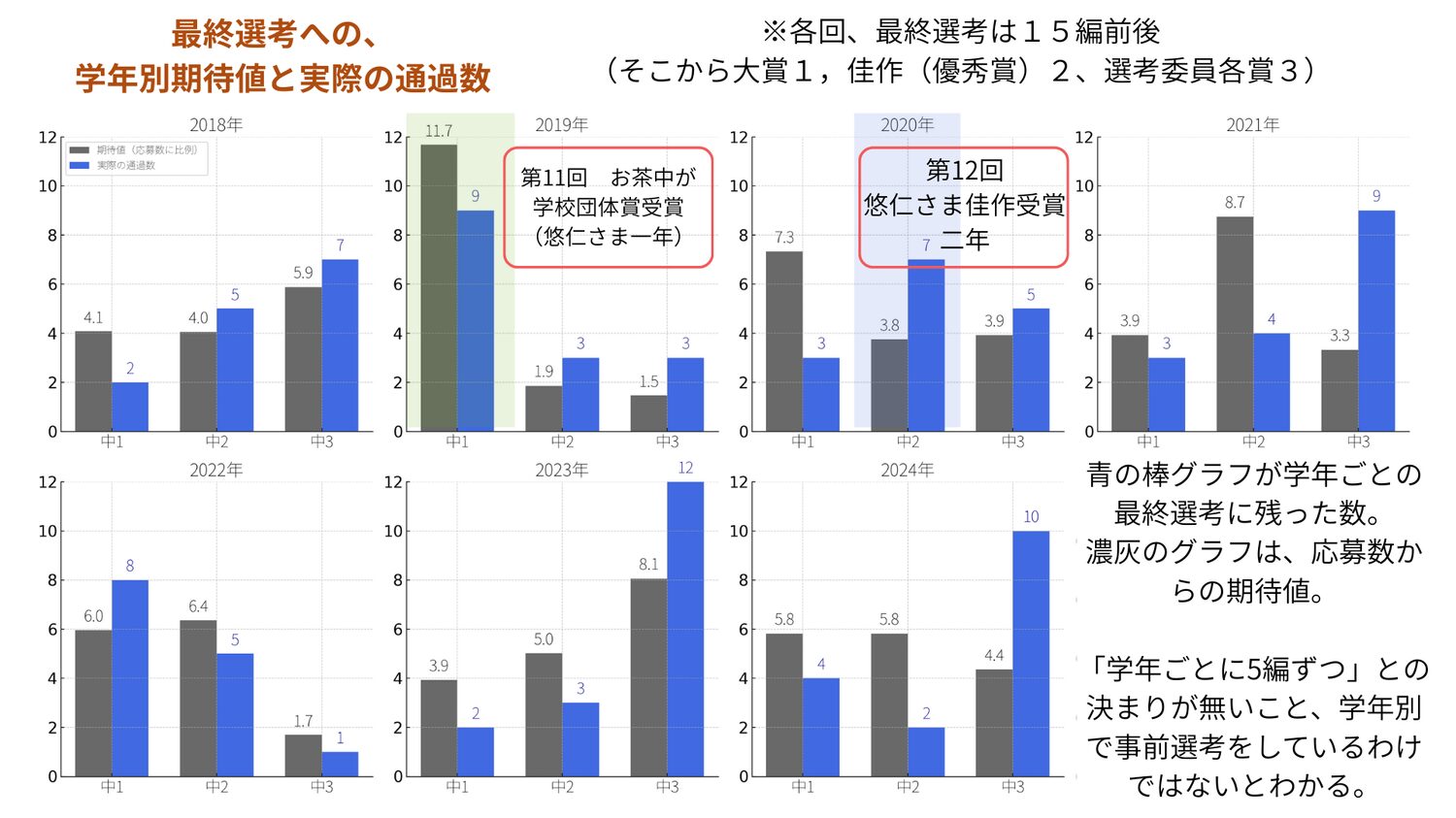

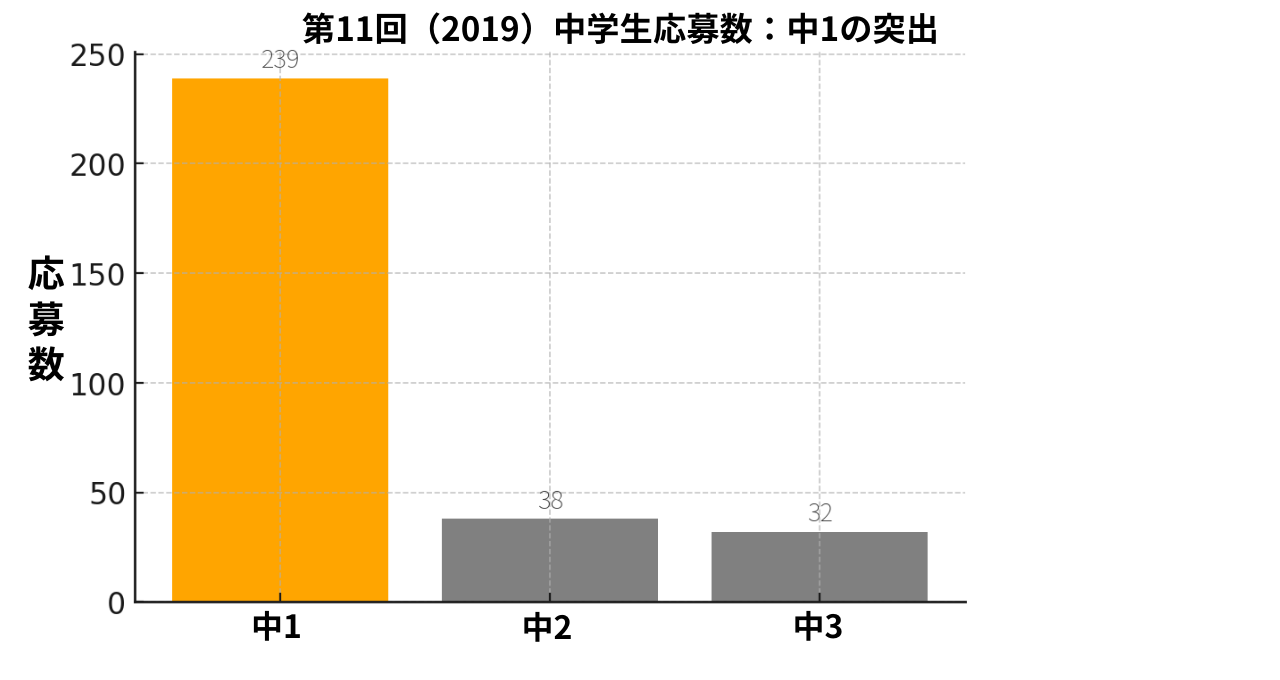

第11回は、お茶の水中

中学1年の応募数は、「239」

悠仁さまも、この時も応募していても不思議ではないが…

その「選外の結果」が、翌年の「佳作受賞」に結びついたか?

しかし、悠仁さま。

中1では、別の作文コンクールで東京都予選の佳作受賞とされてますよね?

第11回は、お茶の水中と、関東からもう一校が団体賞をとっています。

応募数(母数)が多いので、それは納得です。

第14回は、筑波大附属中

学校賞の受賞校にも特徴が。

第11回(2020年)には、お茶の水女子大学附属中学校

翌年の第12回では、悠仁さま個人が佳作受賞でしたね。

さらに、第14回(2023年 悠仁さまつくば大附属高進学)には、筑波大学附属中学校が学校賞を受賞しています。

偶然の一致とも考えられますが… 在籍校(系列校)と受賞校が、連続して登場している点にも、注目せざるを得ませんね。

国立中学の応募が目立つコンクールですしね。

この点については、シリーズ後半の記事で、改めて検証していきます。

第12回は…

第12回は、関東からの応募、たった19篇のうちの1つが悠仁さまの「小笠原諸島を訪ねて」

そして、関東の埼玉県の学校が団体賞をとってるんですよね、この年。

お茶の水中からは、何編応募があったのでしょうか。

「夏休みの課題で提出した作文で受賞」と報道されましたが、実態と少し食い違っているのではないでしょうか。

それとも、お茶の水中の課題で作文はあったけれど、それはこのコンクールに限らない、自分の好みの作文コンクールに応募するように、的な宿題だったのでしょうか。

それにしても、19とは少なく、他が学校賞をゲットなので、お茶中からは何編?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結局、私が「引っかかった」のは、

第11回と第12回にのみ現れた、「学年不明」(けれど学校名は判明)と、

そして「ペンネーム応募可」「一人一作品、の制限は無い」

応募規定

そう、実は、北九州子どもノンフィクション文学賞には、「一人一作品」という規定が無いのです。

多くの作文コンクールでは、「応募は一人一編」と定められていることが大半です。

公平性を守るための、一般的なルールですね。

読売新聞主催の、全国作文コンクールなど、多くは「応募は1人1編」と明記されてます。

全国小・中学生作品コンクール(子どもの文化・教育研究所主催)

全国小・中学校作文コンクール(読売新聞主催)

全国子供防災作文コンクール

ところが、北九州市子どもノンフィクション文学賞の公開資料には、この規定が見当たらない。

(あるのかもしれないが、応募要項に載っていない)

ノンフィクションというジャンルの特性上、体験談を複数書いてもよい、という考え方だったのかもしれない。

もしかすると、学校単位でまとめて送る応募が多いため、管理が緩やかになっていたのかもしれない。

ただ、、この「緩さ」こそが、実際に第12回で「学年不明」の作品が9件も選考対象になった事実と、つながるような気がしてならないんですよね。

曖昧な運用を招いていた可能性が高いと言いましょうか…

応募要項のきまり、として「二重投稿」(よそのコンクールと同じ作品応募)の禁止については書かれています。

この決まりは、「このコンクール応募で、一人一作品まで」とは別のものですね。

第12回 北九州子供ノンフィクション文学賞募集要項より(外部リンクが開きます)

第12回のみ、市の広報に見当たらない

確認してみたところ、例年、市の広報紙には、3月15日号に受賞者全員の名前が掲載されているようですね。

北九州市広報誌(令和2年3月15日号 No.1358) (北九州市広報 pdfが開きます)では、

第11回 団体賞受賞校として、お茶の水女子大学附属中学校も紹介されています。

ところが、悠仁さまが入賞した年度に限り、令和3年3月15日号 No.1382号 (北九州市広報 pdf)

と、その前後の号を探しても見当たらない。

(老眼で、何度も必死に読みましたよ…)

授賞式が、オンライン開催だったとしても、受賞者の発表そのものが広報に載らない理由にはならないと思いませんか?

他の受賞者にとっては、広報で名が残るはずの機会が失われたことになるのだから。

それとも、当時は載っていたのでしょうか…?わかりません。

この「例外」もまた、コンクール受賞をめぐる奇妙さを物語っているのでは?と感じました。

悠仁さまは、第12回「子どもノンフィクション文学賞」で受賞し、その翌年に、筑波大学附属高校へ進学されました。

当時は、週刊誌報道の中で、「作文コンクールの受賞などを評価され、筑波大学附属高校の推薦入試に活かされた」との記述があり、Web版にも一時期掲載されていました。

(紙媒体や一時的なWeb公開で確認)

現在は、それらの記事は確認できませんが、少なくとも当時、そのような報道が存在したと、私は記憶しています。

この記事では、事実として、「受賞」と「進学」が連続して起きている点を述べることにとどめておきます。

進学実績との関連性については、この記事を読まれた方々それぞれの判断に委ねたいと思います。

この記事では、数字や規定を中心に、「仕組みの緩さ」を書いてみました。

次の記事では、運営面での「珍しさ」を追っていきます。

そして、最後は、作文そのものの「あら不思議」に迫ります。

この記事は、公開資料に基づいた、秋津まなこの個人的な検証です。

確定的な証拠はなく、どう判断するかは皆さん次第です。

秋津まなこ

参考にしたデータ(リンクが開きます)

・北九州市立文学館 (作文コンクール主催)

・北九州 第12回 子どもノンフィクション文学賞作品募集(応募のチラシはこちらから)

・第11回 受賞作品集

・第12回 受賞作品集

・北九州市広報誌(令和2年3月15日号 No.1358) (北九州市広報 pdf)

・ 同 (令和3年3月15日号 No.1382) (北九州市広報 pdf)

・北九州市広報「市政だより」バックナンバー令和

📑 資料を開く (上記・公的な応募データを集計した二次資料(pdf)です。間違いがありましたら、秋津まで)

(作製:秋津まなこ 二次使用の際は「秋津まなこ作製」であることを明示してください)

参考として紹介

JR西日本あんしん社会財団「いのち」の作文コンクールのように、前年度を上回る応募

全国小・中学生作品コンクール(子どもの文化・教育研究所主催)

全国小・中学校作文コンクール(読売新聞主催)

全国子供防災作文コンクール

25.09.07 画像など、一部修正を行いました

あとがき

私は、調査する時に、必ず「そうではない情報」も探すことにしています。

「不正に違いない」と決めつけた前提で進めてしまうと、視野が狭くなり全体の俯瞰ができません。

そして、そこにあるものすら見えなくなり、自分にとって都合の良い情報だけをすくい上げ、結論は自分の望んだ通りになるからです。

なので、バランス感覚を意識して書きました。

不正に違いないと思い込んでいる方には、スッキリしない記事になったかもしれません。

ここからは感想です。

正直に言えば、私は、出来レースだったと思っています。

出来レースというよりも、「主催者が賞を渡さざるを得ない状況」「そういうコンクールを選んで応募した」だったのではないかと。

特定の個人や団体を、攻撃したいわけではありません。

なので本文では断定は避けています。

それは、最後まで書き通したい、削除の道にならないためでもあります。

元々、この情報を調べ始めたのは、私も文学を愛する者として、また、皇室は権力や不正とは遠い存在であって欲しいと望む者として、やはり許しがたい思いがあるからです。

あくまで個人の感想ですが、数字や経緯を追えば追うほど、その印象は強まっています。

25.09.08追記