加冠の儀も成年会見と同じく、前撮りしてそれを流すよと予想していたが、案の定ですねw

しかもフジテレビがフライングしちゃったら、出禁とのこと。

悠仁さまに対しての「罰則付きの強い報道規制」は、未だに続いてるのですね。

前撮りして、メディア配布する方がおかしいでしょうよ。

指輪の交換してる画像を、結婚式の招待状に載せた、みたいなものだと思いますよ。

さて、今回は第四弾・北九州子どもノンフィクション文学賞における「人物」に焦点を当てていこうと思います。

改めて北九州市子どもノンフィクション文学賞とは

市議会でも、既に「盗用文章」デビューしていた悠仁さま

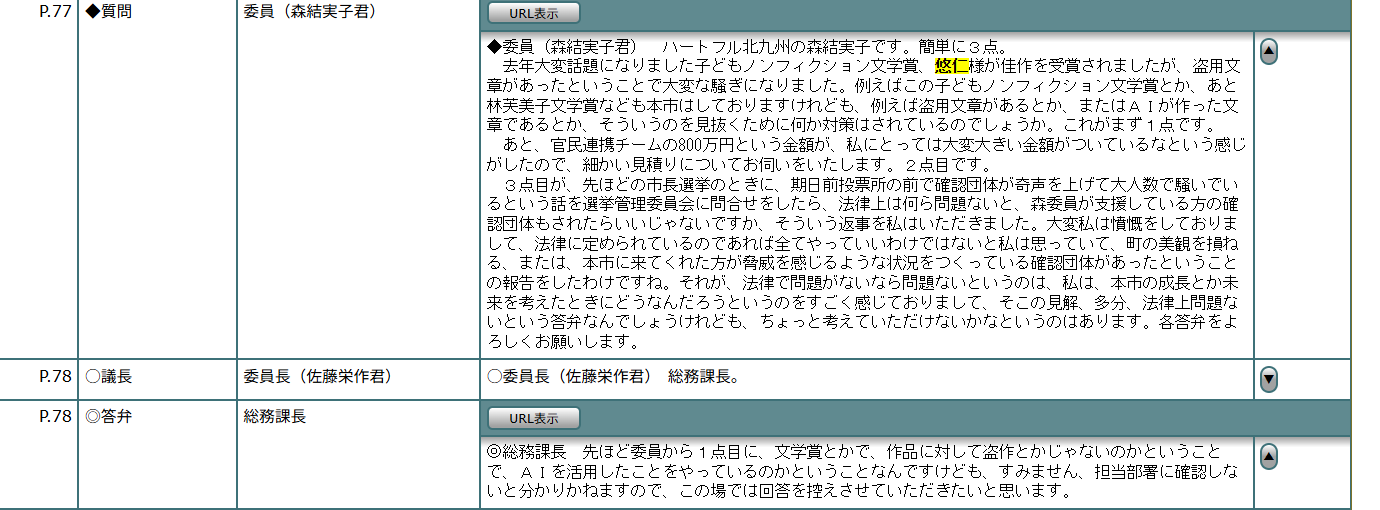

令和5年、北九州市議会で飛び出した「盗用は確認しているのか」という質問。

市は答弁できず、沈黙。これ自体が、すでに「極めて異例」のことでした。

前の記事で公開したように、令和5年3月、森結実子議員は「悠仁様が佳作を受賞されましたが、盗用文章があったということで大変な騒ぎになりました」と公式に発言し、さらに「作品に対して盗作かどうかのチェックは行っているのか」と問い質しています。

しかし市側は「担当部署に確認しないと分かりかねます」と答弁を避け、その場では、チェック体制の有無すら明らかにされませんでした。

北九州市 令和5年 3月20日 総務財政委員会 03月20日-01号 より抜粋 p77-78p

(マーカーは検索ワードの表示)

あらま、「盗用文章」って言っちゃってるじゃないのw

宮内庁発表の「引用の記載漏れ」って、京言葉みたいなもんよ。ぶっちゃけ「盗用」「剽窃」、表現をパクったわけだからな

市にとって軽い賞だったのか?

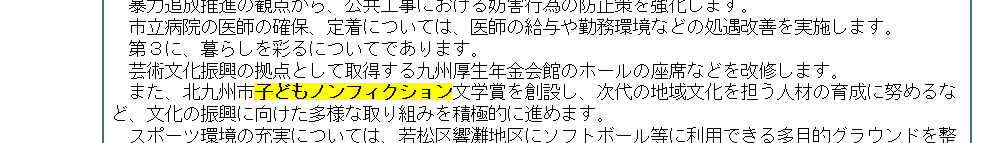

北九州市の北橋市長(当時)は、平成21年2月定例会(第一回)の施政方針演説で「北九州市子どもノンフィクション文学賞を創設し、次代の地域文化を担う人材育成に努める」ことを明言しています。

北九州市 平成21年 2月 定例会(第1回) 02月25日-03号 P23(外部リンクが開きます)

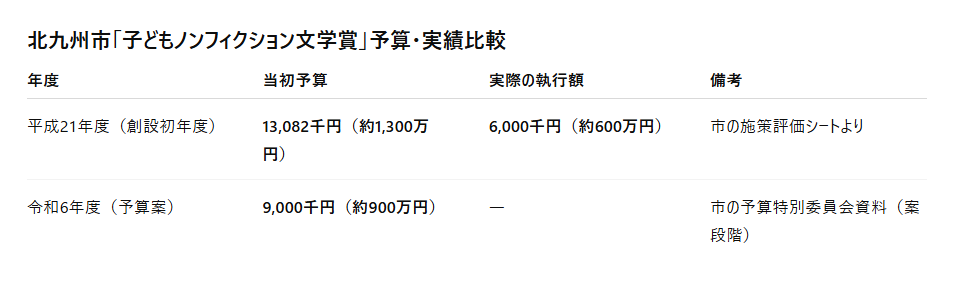

また、平成21年度予算の中に、「子どもノンフィクション文学賞創設」の事業として 1,500万円 の予算案が含まれていました。

主旨は、「子どもの豊かな心や感性を育む」ためであり、伝統文化や芸術にふれる機会を充実させ、将来の担い手を育てるという位置づけ。

「芸術・文化の担い手育成」のライン

実は、この表現は北九州市の中期計画(マスタープラン)でも繰り返し使われていて、文化局のスローガン的な文言。

だから、「文化の担い手育成」という言葉自体は、市長が思いついたというより、局(文化振興課)の基本方針に沿った定型句だと思われます。

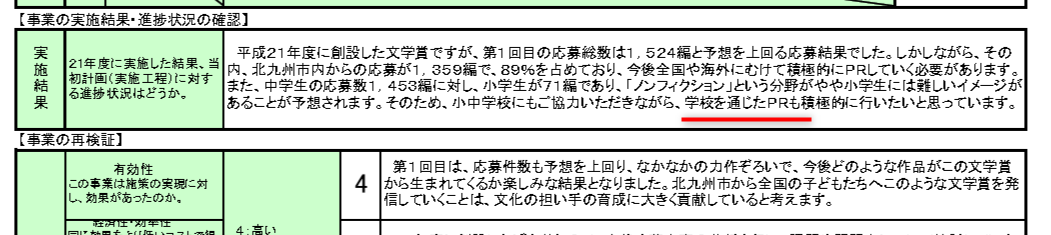

創設時の応募者数:第1回目は1,524編で、「予想を上回る応募結果だった」こと。

事業費として「6,000千円(=600万円)」が執行額

応募者数推移の計画値「平成22年・23年はそれぞれ1,600編・1,800編を目指す」という計画。平成21年度計画(局施策評価)

令和6年度の予算案令和6年度予算特別委員会資料(市民文化スポーツ局)では、「子どもノンフィクション文学賞」に9,000千円(=900万円)が計上されていることが確認できます。これは、過去の実績額(創設初年度600万円など)と比べてもかなり大きな額であり、「文化資産として育てる構想」が現在も市の中で本気で考えられている証だと思われます。

コンクール創設の発案主体(誰のアイデア起点か)は公表資料だけでは未確定。

少なくとも、創設時は北橋市政下での事業計上であることは間違いなく、北九州市の文化系政策

企画文化局(のち市民文化スポーツ局文化振興課)

→ 文学賞の直接所管であり、応募要項や作品集の編集もここ。

出版物も「北九州市立文学館/市民文化スポーツ局文化振興課 編」とクレジット有り。

あくまでも、「地元の文化振興」のための事業だったと思います。

平成21年度計画(局施策評価のスクショ。学校を通じたPRの文字

私が、公式から追えた応募数は全てではないのであくまで推測になりますが、概ね地元中心で進み、その後オンラインや応募のチラシなどを全国に配布し、全国に広げていったのではないでしょうか。

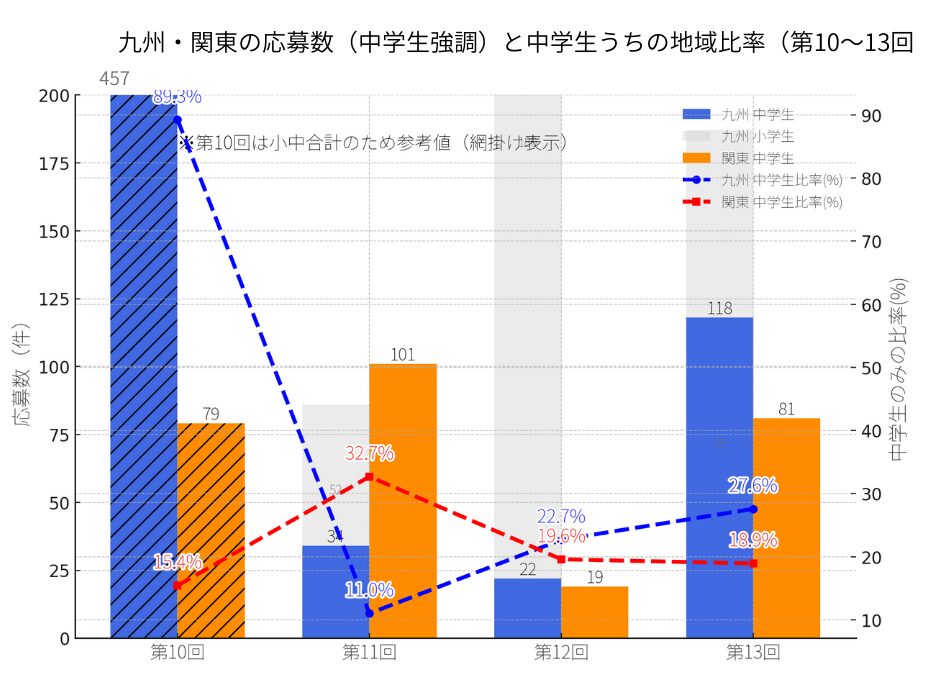

第一弾の記事で示したとおり、第11回で、地元九州と関東の比率は逆転します。

第11回は、お茶の水中学校が学校賞を受賞しています。

ちなみに悠仁さまは、当時お茶の水中学校の1年生でした。

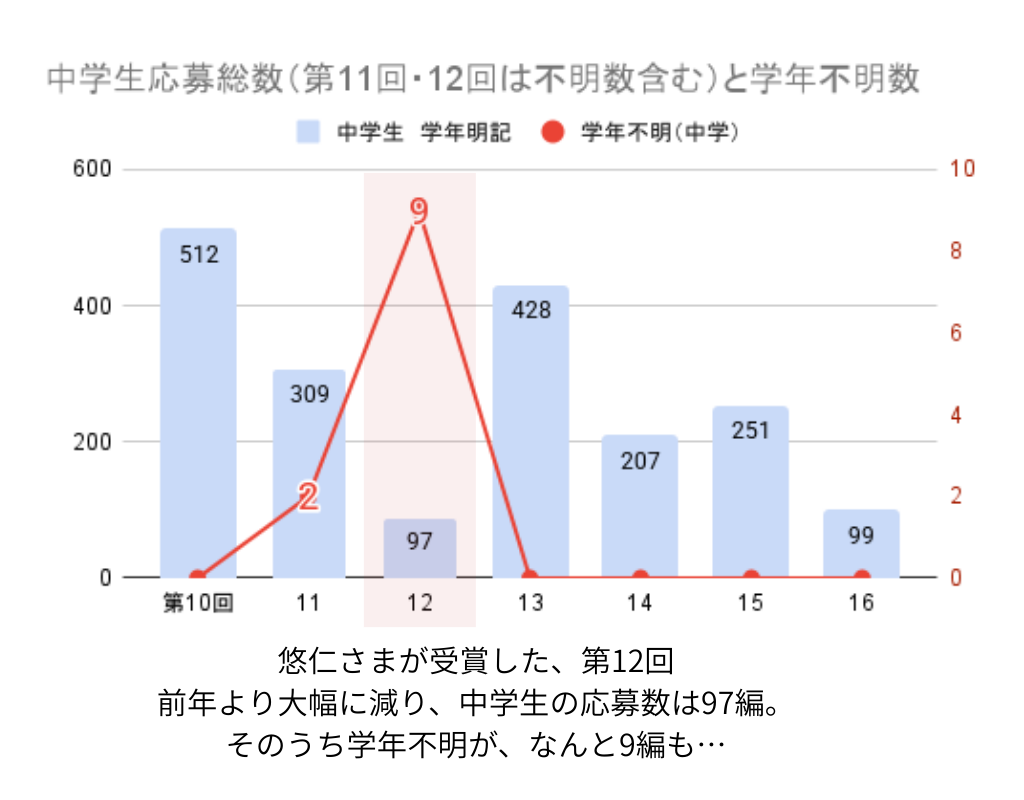

そして翌年第12回は、これも第一弾で示したとおり、特に中学生の応募者が激減し、悠仁さまが佳作を受賞しました

先述したように、

創設時に1,500万円が計上されたが、初年度の実際の執行額は600万円程度。昨年度も予算案として900万円挙げられ、悠仁さまの作文盗用問題があったにも関わらず、本気度が伝わります。

そもそも、創設時点でこれだけ大きな金額を投じようとしていたことは、北九州市が本気で「文化資産として育てる構想」を描いていたことを示していると思いませんか?

ガチですね

第12回開催年は、とても重要な一年だった

実は、悠仁さまが、佳作を受賞した第12回は、主催である北九州市文学館(北九州市)にとっても重要な一年でした。

文学館側の公式記録によれば、平成29年(2017年)12月に「文学館展示リニューアル基本計画書」が策定されていて、また2020年5月には「リニューアルオープン」の告知がありました。

ちなみに、毎回授賞式は、翌年の3月に文学館で行われます。

北九州市 令和3年 3月18日 令和3年度予算特別委員会 第2分科会 03月18日-01号P33-P34

議会では「どういう経緯で応募されたのか?」という質問も出ている

・市側は「学校が選んだ」と答弁 → 普通の応募とは違う経路が示唆される

・前年にはお茶の水が学校賞を受賞しており、どことなく「布石」を感じさせる

別の議員からも…北九州市 令和3年 3月18日 令和3年度予算特別委員会 第2分科会 03月18日-01号P50-P51

2021年2月(受賞直後の議会)

→ 「宣伝に活かすのか」「応募の経緯を教えてほしい」という質問。

市の答弁:「学校が指定する幾つかのコンクールの中から選ばれて応募」

2023年(令和5年)(記事冒頭)

「盗用を確認したのか」と直球で問うたのは 別の議員

→ 市は答えられずスルー。

宣伝のときは、わりとドヤァ!なのに、疑惑的なものにはだんまりなのね。

議員さんたちも、「なんでうちの市のコンクールに?」って感じかしら?w

盗用したのが他の中学生なら、こんな微妙な市議会になってたのかしらね。お気の毒にね。

他の子なら、賞の取り消しで終わりだよw 相手が皇族じゃあ、みんな本心言えないんだよ。

でも、金かけてるんだから、宣伝効果を求めるのは当然だよな。

第12回がうまい具合に異例づくし、大事な年、そこで受賞ってのは…まあ何だ…俺も本心言えねーなw

皇族ってのは、それだけ周りが気を揉むから、皇族側も、「国民とは争わない」って姿勢だったんだ

秋篠宮家ー北九州ライン上の人物

稲原氏は、ニュースメディアでは宮内庁から北九州市副市長へと報道されていました。

それもあってか「北九州市がうっかりポロリしないよう、監視役では!?」と噂されていました。

しかし、官報(官報検索)で確認すると、宮内庁から総務省に出向、そしてそこから北九州副市長就任となっています。

官僚人事の世界では、中央省庁から地方自治体への「出向」は、日常的で全く珍しくありません。

総務省の官僚が、地方自治体の副市長や副知事として赴任し、数年後に復帰する。

こんな流れは、制度上ありふれており、自然なことです。

2022年6月、稲原浩氏が「宮内庁 → 総務省 → 北九州市副市長」というルートを辿ったことも、そのような一例と言えるのではないでしょうか。

ただし、そうした「制度上自然」な流れの中に、きな臭い「人選の意図」が見え隠れしていたとしたらどうでしょうか?

秋篠宮家との接点を持つ人物が北九州へ

稲原氏は、北九州市副市長に就任する直前、宮内庁の長官官房参事官を務めていた人物ですね。

長官官房とは、宮内庁の中枢であり、秋篠宮家との連絡・調整にも深く関わる立場です。

・2021年3月:悠仁さまが同コンクールで佳作を受賞

・2022年2月:引用漏れが宮内庁から発表され、同日に筑波大附属高校への合格も報道

・同年4月・参考資料として、問題となった部分のガイドブックが追加修正される

・同年6月:稲原氏が北九州市副市長に就任

この連なりを見ると、「単なる偶然」と切り捨てるには躊躇してしまいます。

もちろん、タイミングが全て重なるときはあるので、この一連の流れが、単なる「偶然」である可能性も否定はできません。

でも、同時期に、「秋篠宮家に近い人物が、地方自治体と宮内庁をまたいで配置された」ようにも見えてしまうのです。

警察庁系・公安畑の人物が秋篠宮家へ

そして、注目すべきは、2022年7月に秋篠宮家の「御用掛」として就任した吉田尚正氏。

吉田氏は、福岡県警の出身で、特に暴力団・工藤会の壊滅作戦を指揮した公安畑の幹部として知られています。

工藤会撲滅は、北九州市政にとっても悲願であり、当時の市長・北橋健治氏も、戦う市長として、真っ向から暴力団と対決、引かない姿勢を見せていた人ですね。

吉田氏が、秋篠宮家に御用掛として関わり始めたのは、稲原氏の北九州副市長就任の直後

偶然か必然か?人事の符合が示すもの

2023年2月:北九州市長が北橋氏から武内和久氏へと交代(実質的な引退)。

2024年2月1日:吉田尚正氏が皇嗣職大夫(秋篠宮家の事実上トップ補佐)に昇格。

2024年7月:稲原氏が副市長を退任し、総務省へ復帰。

制度の枠は、外れていない。でも、その人選と配置が、偶然とは思えない連動…

制度に擬態した「人的配置」か? 稲原浩 氏

制度は、あくまで「形式」にすぎません。

その形式の中で、誰をどこに送るか、どのタイミングで戻すか

結局は、すべて人間の手によって選ばれ、動かされています。

偶然のように見える連鎖を俯瞰すると、、そこには一つの線が見えてくるように思います。

秋篠宮家と関わりの深い人物が、作文コンクールの主催地・北九州に派遣され、同時期に公安出身者が秋篠宮家に入り、政権や宮内庁をまたぐ人的配置が行われた。

それは、制度の皮を被った「操作」だったのではないか。

「君、次は北九州ね…わかってるね?」ってなってもおかしくないよな。

異動を決めるのは所詮人間だし

それを決めてるのは、誰なのぉぉ

国家公務員→地方の副市長 その調整期間

国家公務員が地方自治体の副市長に出向する場合、通常は就任の2〜3か月前から出身省庁と自治体の間で水面下の調整が始まるようですね。

本人への内示は、1か月ほど前。

議会への報告や承認は、就任直前に行われ、正式な辞令は当日付けで出るのが一般的。

稲原浩氏が、北九州市副市長に就任したのは2022年6月27日。

逆算すれば、遅くとも5月には内示が出ていたとみられます。

そして、調整の時期はちょうど、悠仁さまの作文に「引用漏れ修正」が加えられた4月と重なっていますね。

ただし、北橋市長は、長期政権の末期にあり、市政刷新や次の体制づくりを迫られていた時期でした。

ちょうどその頃、前任の副市長が6月退任予定で、急きょ即戦力の人材を確保する必要がありました。

稲原氏は、総務省出身で地方自治体勤務の経験も豊富、国とのパイプ役として非常に呼びやすい存在だったと思われます。

人口減少や、都市ブランド戦略といった、北九州市の課題に対応する上で、SDGsや国との連携を打ち出せる人材として期待された側面も大きく、北橋市長が呼んだと見ることが、自然だと思われます。

つまり、政治的な視点からの異動であり、稲原氏が任期途中でまた総務省に戻ることもまた、有望な人材とみられてるのでしょう

絵に描いたようなエリートね

工藤会と戦った男が、いま秋篠宮家の中枢にいるという現実

吉田尚正氏。言わずと知れた、現在の皇嗣職大夫(秋篠宮家の実務上トップ)ですね。

ChatGPTに、その人物像をまとめていただくと…

吉田氏の経歴

吉田尚正氏は、東大法学部を卒業後、警察庁で刑事・警備・公安畑を幅広く経験したエース官僚。警視総監→退官。

中でも福岡県警本部長時代(2015年〜)に引き継いだ「頂上作戦」を指揮したことが、彼の警察官僚としての評価を決定づける実績になっている。

吉田氏は「頭脳派」の捜査指揮官と評され、現場での強行一辺倒ではなく情報収集と官庁間連携を軸にした手法で知られる。

尾行・通信解析などの技術的内偵に加え、国税庁や金融機関と連携して資金源を断つ金融捜査を徹底。銀行口座の凍結や関連企業の取引調査で組織の経済基盤を攻めた。

さらに自治体や他県警、内閣官房・警察庁といった上級機関との裏ルートでの調整・情報共有を行い、捜査後の行政措置や条例運用まで見据えた総合プランを描くのが特徴。

関係者への働きかけや地域ネットワークの構築で持続的に圧力をかける「頭脳戦」を仕掛ける点が高く評価されている。

※なお、細部は捜査機密・公的記録や報道に基づく評価

暴力ではなく、情報収集と資金封鎖を武器に工藤会を追い詰めた「頭脳派・調整型」の人ってことね。敵に回したくないわ

壊滅作戦で取った手法は、孫子の、「欺」「勢」「謀」「情報(間諜)」にかなり近いぜ…

※信用毀損、孤立化、情報リーク(戦略的にメディアに流して世論を喚起)

ナラティブ操作(社会的合意を形成)、予防的広報(正当性と支持を先に固める)

コミュニティ工作(締め出しを強める)

満を持して秋篠宮家に

そんな吉田氏が、民間を経て、宮内庁の御用掛(秋篠宮家担当)に就任したのは、2022年7月。

悠仁さまが受賞された北九州子どもノンフィクション文学賞に関する「引用の記載漏れ」が発表され、4月には文学賞の公式作品集PDFが「異例」の修正(参考文献が追記)2ヶ月半後のこと

※タップで拡大。出典:警察庁・宮内庁人事発表。

さらに2024年には、吉田氏が皇嗣職のトップに。

公安・警察・内閣官房でのキャリアを持ち、情報管理・危機対応のスペシャリストである吉田氏が、「ある時期から秋篠宮家を守る側」に入ったという事実。

さあ、私達はどう「秋篠宮家にまつわる不可思議現象」と戦えるでしょうか。

※本記事は、吉田尚正氏の経歴と各種官報、報道資料に基づく事実を記載したものであり、特定の人物や団体の違法行為を断定するものではありません。

警察エリートを、まるで、台詞を読むだけのスピーカー扱いのように・・・?

記事公開の当日にこんな記事が上がった

「いずれの会見でも、すこぶる不機嫌」宮内庁皇嗣職トップ吉田尚正氏“退任説”の根底にある秋篠宮家の変化(文集オンライン)

吉田氏は、元警視総監という警察官僚のエリートで、本来なら参謀として、全幅の信頼を預けてもおおかしくない人物。

この記事に書かれているとおり、眞子さんの出産すら知らされていなかったのならば、秋篠宮さまは、この優秀な人材を「信頼するパートナー」ではなく、都合の悪いことを代弁させる「ただのスピーカー」として扱ってきたように感じます。

悠仁さまの進学説を否定させたり、眞子さんの出産を発表させたり。

人物ではなく、経歴で威圧し国民の口を封じさせるためだけの役割なのでしょうか。不機嫌になって当然だと思います

その他の人物

お茶水中学に派遣されたとされる、女性職員について

この方については次の記事で・・・

文学館友の会会長に、TOTOの元役員

第12回開催の翌年、2021年6月に文学館友の会会長に、加賀美清之氏が就任

文学館のリニューアルを期に前任者から譲りたい旨があった、とのこと。

友の会は、市とは直接的な関係にはないものの、文学賞の冊子が配布されたり、事前選考員に同名の方が居たりなど、協力関係なのでしょうか。

こういった会では、立場のあった方が就くことが多いので、私は、不自然ではないと感じました。

TOTOは、北九州市を代表するトップ企業ですしね。

秋篠宮家への批判

皇太子と皇嗣――根本的に違う立場

まず押さえておきたいのは、秋篠宮さまは「皇太子」ではないという点です。

皇太子は皇室典範に明記されており、天皇の直系長子(子や孫)で、次代の天皇に即位することが確定しています。立太子の礼を経て、内外に示し(国事行為)正式に「皇太子殿下」となるのです。

一方の「皇嗣」という称号は、2017年の退位特例法で新設されたもの。

便宜上「皇位継承順位第1位」を示す呼称ですが、あくまで“現時点での1位”にすぎず、天皇に新しい皇子が誕生すれば順位は下がる可能性もあります。

| 皇太子 | 皇嗣(秋篠宮さま) | ||

|---|---|---|---|

| 皇室典範に明記。天皇の直系長子に与えられる地位 | 退位特例法で新設された、便宜的な称号 | ||

| 次代天皇が確定。立太子の礼を経て正式に定まる | 「いまのところ1位」。確定ではなく変動可能 | ||

| 敬称「皇太子殿下」、公務は「行啓」と表現される | 敬称は「皇嗣殿下」、地方訪問は「お成り」と表現 | ||

| 国事行為の代行や摂政就任など、重い法的義務を負う | 法的義務は軽い。自動的な代行権は持たない |

※タップで拡大。皇太子の規定は[皇室典範 第8条・第9条]、皇嗣は2017年退位特例法に基づく。

報道表現(「行啓/お成り」)は宮内庁発表・新聞各紙より。

つまり、皇太子は「義務を伴う確定地位」、皇嗣は「便宜的で気楽なポジション」という構図ですね。

この違いを踏まえたうえで、秋篠宮さまが「待遇は皇太子並みに享受しながら、義務は宮家並みにとどめている」点が、「ずるさ」の核心に繋がっていきます。

「お成り」って呼ばれてる時点で、皇太子じゃないのバレバレよね。

「皇太子はイヤだ」くだらないこだわりで皇嗣誕生

ちなみに、「皇太子」ではなく「皇嗣」とされた背景には、秋篠宮さま自身のこだわりのため、つまり本人が拒否したのです。

政府が「皇太子」称号を提案したものの、秋篠宮さまは「自分は天皇の子ではなく弟である」という理由で拒否したと報じられています(先述の文春オンライン)

これは、以前から言われていたことですね。

歴史的には、弟が皇太子になった例もあるのに、こうした「くだらないこだわり」が制度をねじ曲げ、便宜的な「皇嗣」呼称が生まれてしまったのです。

「子」に、天皇の「子ども」の意味しかないと思ってんのかw

弟が皇太子になった例なんて平安時代からあるだろ! 教養ねーのかw

歴史も法律も無視して、自分が知る漢字のイメージだけで拒否したって…くだらなさすぎるわね。

じゃあ、皇太弟を新設してもらえばいいじゃないの

待遇は皇太子並み、義務は宮家並み=ズルの核心

秋篠宮家をめぐる最大の批判の一つが、「皇太子並みの待遇を受けながら、宮家の慣行を手放さない」という点です。

皇族費は皇太子と同等の水準にまで増額され、宮邸改修や皇嗣職設置には巨額の公費が投じられました。にもかかわらず、名誉総裁団体などからの謝礼受領は続き、結果として“皇族費+謝礼+宮廷費”という三重取りの状態になっています。

| 項目 | 秋篠宮家(皇嗣家) | 他宮家(常陸宮家、高円宮家など) | 批判の焦点 |

|---|---|---|---|

| 皇族費(私費) | 約1億2,500万円(当主9150万、宮妃1525万、成年皇族915万×2) 皇太子並みの高額支給 | 2800~4500千万円。 構成員数に応じて少額 | 義務が軽いのに高額 |

| 謝礼公務 | 名誉総裁団体から謝礼・お車代を受領(慣行を継続) | 同様に受領。ただし、一家での皇族費が少ないため生活費補填の意味合いが強い | 皇族費潤沢なのに二重取り |

| 宮廷費(公費) | 皇嗣職:約50名体制。 宮邸改修30億→追加で50〜60億円規模。御料牧場産品も、内廷皇族ではないのに無償(ライトバン二台で全取りの噂も) | 宮務官など少人数体制。 住まい改修は最小限。 | 公費で基盤を厚く整備 |

| 経済的効果 | 公費で住居・職員が手厚く支えられ、私費(皇族費)は余裕資金化 | 皇族費を生活費に充当。余裕がない | 公費と私費の境界が曖昧 |

※タップで拡大。皇族費は宮内庁「令和7年度皇族費予算」より

秋篠宮家だけが「皇族費(私費)+謝礼(慣行)+宮廷費(公費)」という三段重ねの優遇を享受しています。

他の宮家は少額の皇族費を生活費に回し、謝礼で補ってようやく成り立っているのに対し、秋篠宮家は皇族費も潤沢、公費も厚遇、そのうえ謝礼まで続行。

これこそが「待遇は皇太子並み、義務は宮家並み」と言われる最大の理由です。

皇族費は皇太子並み、謝礼もゲット、宮廷費までドカ食い…三重取りとかチートかよ!

「秋篠宮家に会計監査を!」って声が上がるのは当然だわな。それ、税金だぜ?

「皇嗣」っていう便利ポジションで、義務はスルー。ほんとダブスタ構造ね。

悠仁さまの「アゲアゲ」報道――鑑賞が主役に

成年となった悠仁さまに関して、メディアは「公務を担っている」と繰り返し報じています。

しかし実態は、展覧会や博物館、映画の“鑑賞”が中心であり、国民の痛みや歴史に寄り添う慰霊の務めとは性質を大きく異なります。

その一方で、両陛下と敬宮さまは、長崎や沖縄などで戦争犠牲者の慰霊に臨まれています。にもかかわらず、報道の比重は悠仁さまに偏り、国民の象徴としての天皇陛下の、大切なご活動が脇に追いやられているのです。

テーブル

| 天皇家(天皇皇后両陛下、敬宮愛子内親王殿下) | 悠仁さま(秋篠宮家) |

|---|---|

| 慰霊、追悼(沖縄、長崎など) | アゲアゲ、鑑賞、展覧会など。押しかけ多し |

| 国民の痛み、歴史に寄り添う | 押しかけ鑑賞を「公務」 戦争はアピールの場 |

| ニュースではかなり控えめ報道(SNSでは熱狂) | 「立派に公務」とアゲアゲ垂れ流し(SNSでは、人まばら…) |

※タップで拡大。御三方の慰霊行事は[宮内庁発表公式リンク]、悠仁さまの成年後活動は各紙報道(2022〜2024)による。

大阪万博も、高円宮家が海外の方のアテンドにフル稼働なのに、名誉総裁である秋篠宮さまは「視察してるだけ」、東京でも…なにかしてますか?

この落差は単なる「活動の違い」ではなく、「国民統合の象徴」としての公務の本質が軽視され、男子後継者のイメージアップが優先されていることを示しています。

両陛下と敬宮さまが慰霊や、被災地訪問に地方に訪れてる際に、悠仁さまアゲアゲだの「鑑賞」で公務扱い…? 日本のメディア報道の軸が、完全にズレてるわよ。

メディアだけじゃねーぜ。宮内庁も、天皇家の活躍を「控えめ過ぎる」発表だからな。

国民の記憶と痛みに寄り添う御三方より、男子後継者PRが優先。

こりゃ広報戦略ってより、日本の「歪み」そのものだな。

自由を謳歌しつつ「不自由」と演出する

| 実態 | 報道イメージ |

|---|---|

| 内廷皇族ではないため行動の自由が広い | 「自由がない」「窮屈な生活」と同情的に描かれる |

| 旅行・進学・謝礼公務・案件的な活動も可能 | 「天皇陛下と同じように不自由」と、信じ込まされる国民も… |

| 特に佳子さまは、服やアクセサリーで広告塔の役割 | 「立派に公務をこなしている」と持ち上げられる |

※タップで拡大。実態は皇嗣職設置・皇族費支給体制(宮内庁資料)、報道表現は全国紙・週刊誌記事を要約。

佳子さまの「インフルエンサー化」はその象徴です。

皇族費は本来、オートクチュールなど「品位を保つため」に用いられるものですが、企業の既製服やアクセサリーをまとう姿がメディアで拡散され、事実上の広告効果を発揮しています。

しかも、それが「公務」と報じられ、国民には「ご苦労なさっている」と刷り込まれる。

ここに、「自由も特権も享受しつつ、被害者ポジションを演出する」構造があるのです。

特権・利権・公費・演出――四重取りのフルコース

自由は満喫、特権も満喫、それで「可哀想アピール」までゲット?

批判されたら、「誹謗中傷されてます(ぴえん」だし。ずるさのフルコースだな!

佳子さまなんて、服やアクセの広告塔化して、個人的に感謝されて謝礼まで受けて、それで「公務」扱いなのよ。

これ、完全に皇室利権じゃない! 駄目じゃん!

「秋篠宮家はずるい」の核心

秋篠宮家の姿を一言で言えば―― 「待遇は皇太子並み、義務は宮家並み」。

皇族費は億単位、宮邸改修は数十億、公費も潤沢。それでも謝礼は続き、自由を謳歌しながら「不自由」と演出される。

これが、国民が口をそろえて「ずるい」と感じる理由だ。

皇族費は億単位で増額され、宮邸改修には50〜60億円規模の公費が投じられました。半蔵門の通行や皇嗣職の設置も、内廷皇族に準じる特例です。

しかし一方で、謝礼公務は宮家の慣行として継続され、結果として皇族費+謝礼+宮廷費という“三重取り”の構造が出来上がっています。

さらに敬宮さまを呼びつける、両陛下より前を歩くといった振る舞いで、序列を逆転させる姿勢まで示しました。

実態は自由を謳歌しながら、メディアでは「不自由な生活」と報じさせる。佳子さまはインフルエンサー的に企業の服やアクセサリーをまとい、それを「公務」として美化する。

成年となった悠仁さまも「公務」と報じられるのは展覧会や映画鑑賞ばかりで、両陛下と敬宮さまが慰霊に臨まれていたときでさえ、報道は悠仁さま中心に垂れ流されたのです。

秋篠宮家は内廷皇族(天皇・皇后・皇太子)ではないため、行動の自由度は本来かなり広いはずです。

旅行や子どもの進学・進路、さらには謝礼公務や私的活動も、他の宮家と同様に自由に選択できます。

ところがメディアでは、「窮屈な生活」「自由がない」といった報道が繰り返され、あたかも天皇陛下と同じような不自由さを強いられているかのように描かれています。

皇族費+謝礼+公費に加え、“不自由アピール”まで取り込む。これが実質「四重取り」

実態とイメージが真逆に操作されているのです。

| 特権(皇太子並) | 義務・実態(宮家並み+演出) |

|---|---|

| 皇族費:皇太子並みに増額 | 謝礼公務を継続 → 二重取り構造 |

| 邸宅改修:総額50〜60億円規模 | 鑑賞中心の「公務」を美化して垂れ流す |

| 半蔵門通行:内廷専用を特例利用 | 自由はあるのに「不自由」と報じさせる |

| 皇嗣職の設置:職員体制強化 | |

| 敬宮さまを呼びつけ、両陛下より前を歩く |

※タップで拡大。出典:宮内庁公式資料、各種報道をもとに作成。

皇太子並みの特権と、宮家並み+演出の実態を同居させた――まさにズルさの可視化。

内廷皇族ではない皇嗣家でありながら、内廷皇族のみ通行が許されてきた半蔵門を当たり前のように利用してしまった秋篠宮家。

皇室の慣例をなし崩しにし、それをあたかも「伝統」であるかのようにすり替えてしまう現象は、

皇嗣妃の誕生日に内廷皇族の敬宮さまを呼びつけたり、

天皇皇后両陛下の行幸啓(地方お出まし)に公務をかぶせたりする場面にも垣間見えます。

こうした「特権も自由も利権も享受しながら、「公務を担われている、『立派な皇嗣家』と報道で粉飾される」姿こそが、世間一般が「秋篠宮家はずるい」と感じる最大の理由なのです。

結局、三重取りどころか四重取りかよ!

だから、作文コンクールでも「賞を返上しない」のね。皇族としての特権はもらうけど、一人の中学生としての責任は負わない。それが秋篠宮家の姿勢なのよね。じゃあ、国民の場に降りてこないでよ!

都合悪くなると、「1人の人間として…」って言うけど、人はみんなズルしちゃいけないのよ!

いいとこ取りの「ダブスタ・コウモリ皇族」じゃねーか!!!💢💢

作文・制度・人事…ズルさのすべてがここに

北九州市の作文をめぐる「数の異例」「コンクールの異例」、そしてこの第三弾は「人」について書いてきました。

待遇は皇太子並み、義務は宮家並み。さらに「自由と演出」まで加わった四重取り構造。

こうしたねじれが「秋篠宮家はずるい」と多くの人に感じさせているのです。

その姿勢がよく現れたのが、この作文コンクールだったと思います。

作文コンクール問題は、秋篠宮家の姿勢そのもの

海外紙にも「主催者から賞の取り消しはできない。返上すべきである」と指摘されていた、悠仁さまによる、北九州市子どもノンフィクション文学賞の剽窃問題。

いくら「引用の記載漏れ」と発表させようが、「盗用」「剽窃」「表現をパクった」ことにかわりはありません。

秋篠宮家の基本は、常にダブスタで、その時々に応じて使い分ける。

「皇族」と「1人の人間」、「将来の天皇」と「1人の中学生」

1人の中学生として作文コンクールに応募したのならば、1人の中学生として「剽窃」して受賞した受賞は返上すべきだったと、私は思います。

皇族としての特権や忖度、または不正が当たり前とするならば、国民と同じ土俵に、二度と立たないでいただきたい。

作文コンクールで戦ったのは、同じ年代の「子どもです」

次世代を担う子どもたちの、健全な文化活動の中、この問題は表向きは「優秀伝説」となっています。

しかし、世の不条理と権力の圧倒的力、振り回される国民を、子どもたちに見せてしまっただけなのではないでしょうか。

そして、次の記事は、シリーズ第五段(最終)「悠仁さま、小笠原作文ぶった斬る!」です。

秋津まなこ

参考資料

北九州市立文学館

北九州市公式サイト平成21年度予算案

北九州市平成21年度計画(局施策評価

宮内庁令和7年(皇族費)